★本サイトは引っ越しました。5秒後にジャンプします。

ジャンプしない場合は、 ここ をクリックしてください。★

本稿は、19世紀ドイツの音楽史家・音楽評論家フランツ・ブレンデル(Karl Franz Brendel , 1811-1868)が1857年『新音楽時報(Neue Zeitschrift für Musik )』誌上に掲載した論文『劇場改革に関する提言 Thesen über Theaterreform』について、その背景、とりわけ当時のライプツィヒ市立劇場の状況を踏まえて、考察を試みるものである。

ブレンデルは、ワーグナーやリストに代表される進歩派とシューマンやブラームスに代表される保守派との対立が顕在化していた19世紀後半のドイツ楽壇にあって、自ら編集主幹を務める雑誌『新音楽時報』を主な舞台に、進歩派を熱烈に擁護する立場から活動した人物として知られる。その発言は、保守派の論客ハンスリックのそれに相対するものとして、19世紀の音楽史を眺める上で重要な位置を占めるものであり、ダールハウスなどもその著作の中でしばしば採り上げているが(1)、大抵の場合は音楽思想史のような比較的広いコンテクストの中で言及されるに留まっており、ブレンデル自身の音楽観に的を絞った研究は、まだまだ極めて少ない(2)。また、彼の活動の範囲は単なる文筆家としてのそれに留まらず、実際にはより広い社会性を持っているのだが、そうした側面にはまだ殆ど注目されていない(3)。本稿はこうした点を踏まえて、ブレンデルの音楽についての考え方を、当時の音楽状況という文脈の中で捉えてみようとする試みの1つとなる。

ブレンデルはザクセンの小さな鉱山都市フライベルクに、著名な鉱山技師の息子として生まれた。ライプツィヒ大学の哲学科に学んだ彼は、そこでヘーゲルの弟子ヴァイセ(C.H.Weisse,1801-1866)の講ずる哲学や美学に心酔し、ヘーゲル学派のメッカであるベルリン大学へ移って勉学を続ける。とはいえ音楽への関心も強く、ライプツィヒ時代にはフリードリヒ・ヴィークのもとでピアノを学んだりもしていた。ベルリンから一旦フライベルクに戻ったブレンデルは、恐らく父の跡を継ぐべく同地の鉱山学校に入学するが、やはり音楽こそ自分の道と悟ったらしく、1840年頃からフライベルクで音楽史の自主的な講義を行うようになった。ブレンデルはその後ドレスデン、更にはライプツィヒでも同様の講義を行ったが、これが評判となり、1845年から、創刊者シューマンが任を降りた後の『新音楽時報』の編集を任されることになったのである。彼は68年に世を去るまでその地位を足場として、広く音楽文化全体の向上を目指した様々な活動を繰り広げることになる。

ブレンデルが『新音楽時報』誌上に発表した文章は、規模の点でも内容の点でも実に多岐にわたっているが、その中に、当時の演奏会や歌劇場のあり方に関する批判や提言に類するものが幾つかある。具体的に列挙してみると、次のようなものである。

この中では56年の「演奏会改革に関する提言」と、それと対をなす翌年の「劇場改革に関する提言」とが、とりわけ規模も大きく、ブレンデルの音楽観を知る上で、また19世紀中頃の音楽文化状況を知る上で、注目に値する。このうち前者の「演奏会改革論」は、端的には当時のゲヴァントハウス演奏会のあり方に対する批判であり、ブレンデル独特の発展史的音楽史観を土台として、主に「新しい作曲家の作品を取り上げるべきこと」および「声楽を重視すべきこと」の2つを柱に、22の観点から具体的な提言を行ったものである。筆者は以前、この「演奏会改革論」の内容をゲヴァントハウス演奏会の実際のプログラム傾向と照らし合わせつつ検討し、両者の基本姿勢の違いを具体的に浮かび上がらせながら、それらが共に、公開演奏会が祝祭的・娯楽的性格の強いものからより儀礼的性格の強いものへと変容していく過渡的な段階として位置づけられること、そうした変容の根底には、音楽を「教養Bildung」という、人間にとって特別な価値を持つものの一環として捉えようとする近代特有の音楽観が横たわっていること、を指摘した(4)。こうしたことを踏まえながら、本稿では、「演奏会改革論」の続編にあたる「劇場改革論」の方に目を向け、検討を加えていく。

「劇場改革に関する提言 Thesen über Theaterreform」は、1857年の『新音楽時報』誌に、次の4回に分けて掲載された。

7月の第1回はいわば総論的な序に相当し、それから4ヶ月をおいて連載された2~4回では、もう少し具体的な話が進められる。以下、順を追ってそのあらましを紹介する(文中の(1)、(2)等の区分は原文のものである。段落の分け方はその限りではない)。

昨年の「演奏会改革論」の課題が比較的単純で解決も容易であったのに対し、「劇場改革論」の課題はより複雑で困難である。前回は一応の結論を導くこともできたが、今回は準備作業で満足せねばならない。本論が「劇場改革」として扱うのはオペラだが、その創作に関してではない。それについては何年来論議して来たし、既に新しい作品が存在している。今考えるべきは、その上演にまつわる外的な諸関係である。劇場については絶えず様々な改革の試みがなされてきたが、少しも良くなる見込みはなく、むしろ堕落する一方である。従って、これまでに行われた提言を別のもので置き換えるというのではない、まったく別のやり方をとるべきである。その指針となるのは次のような点である。

(1)これまで改革に成功しなかったからといって、あきらめるべきではない。劇場に関しては、一般の見識が、改善が可能になるほどには成熟していないのである。優れた提言をした見識ある人々もいたが、机上の論理にすぎず、現実には効力を持たなかった。逆に実践家の主張は理念に欠け一面的になりすぎた。両者が融合してはじめて実りあるものとなる。その際、一方から他方をも視野に収めるというのではなく、両者が内面的に有機的に解け合ってこなければならない。実践上の雑事を巧みに処理しながら、理想を常に見据えているような人物だけが、課題の解決に近づくことができるのだが、現状はまだそこまで成熟していないのである。

(2)改革のためには、新しい精神が一般の意識の中に広まらねばならないが、現状は際限ない混乱状態である。次になすべきは人々の多様な意見を幾つかに集約させることであり、彼らを導いていく少数者の集団を形成することである。楽壇に党派性が生まれたことによって進歩が明確になったのと同じことが、劇場に関しても起るべきである。

(3)個々の具体的な事柄を改革していくことが問題なのではない。劇場運営を役人に委ねよとか、演劇学校を作れとかいった議論がなされるが、いくら形式を変えても、それを担う精神が同じなら意味がない。根底に横たわっている世界観そのもの、芸術全体に対する理解や人々にとっての芸術の位置付けが改まらねばならないのである。

本論のねらいは、問題をきちんと理解して解決を計ること、人々の望むところを具体化させ、本当の問題についての意識を喚起すること、そして荒唐無稽な理想論を掲げるのではなく、どこまで行けるかという可能性を見極めながら進んで行くこと、である。

前回述べた内容を前提として、以下は個別の現象に目を転ずる。最初は我らが劇場の最高指導者たち(die oberste Leitung)、つまり市立劇場の劇場理事たち(Theaterdirectoren)(5)であるが、これについてはA.シュレーンバッハ氏が『学術芸術年報』に寄せた文章(6)が興味深いので、以下に紹介する。

大きな市立劇場が売りに出され、ある金持ちのブルジョア投機家が支配権を得る。彼は劇場の金庫にしか関心がなく、芸術面に関しては何の配慮もしない。どんな役者も作家も一緒くたに扱うような乱暴を行いながら、彼は自分が納得する利益を得るまで長く経営を続けるので、そのうち聴衆は調教されたプードルのようにそれに順応するようになる。

抜け目ない「芸術家」が経営権を握ることもある。長い間その劇場の専属で、監督も務め、いくつかの当たり役で「聴衆のお気に入り」にもなったような人物である。彼は様々な手段を使って批評家に取り入り、支持を得ようとする。こういう劇場監督は聴衆の趣味を徹底的に滅ぼしてしまう。彼は買収できない真の批評家を嫌い、全ての若者には露骨な悪意を、既に世評の高い真の才能には密かな悪意を抱く。他の座員に気前良く重要な役を譲ることもあるが、それは自分の気に入らない作品の時だけである。彼は高級な作品を軽蔑する。たまには見栄からそうした作品を取り上げることもあるが、ひどい上演ぶりなので、聴衆は却って真のポエジーや批評に対する不信感をつのらせ、卑俗な作品を好むということになる。

第3のタイプは、それまで比較的大きな地方劇場の監督だった人物である。もともとは三流の劇場で役者や演出家、楽長などを務めていたのが、経営側に回ったのである。最初の一座は旅回りのような小さいもので、破産してはまたやり直したこともある。そのうち彼も慎重になり、小さな都市の劇場の営業権を獲得する。新作の台本やスコアを大劇場からただで手に入れたり、目新しいパンフレットで観客を惹き付けたりする術を身に付けてたくさんの金を儲けた彼は、今度は近くの大きな市立劇場を我がものにする。その都市の芸術水準を、またドイツの芸術界におけるその都市の地位を左右するような立場を手に入れたのである。彼は長年の経験を生かして抜け目なく経営を進めるが、大都市の高度な芸術的要求にはうまく対処しきれない。これは彼にとって不快であり、次第に彼本来の性格に戻って、高度な批評や芸術を嫌悪するようになる。彼は第2のタイプとは違って更なる名声を求めようとはしないから、ただ金儲けだけを考えるようになる。聴衆は第1のタイプの時のように慣らされていく。しかも質の低下はそれ以上である。それで失敗したら、彼はまた小さな一座を始めるのだ。自分がどんな芸術的崩壊をもたらしたかなど、おかまいなし。市立劇場は再び売りに出され、新たな悲劇がまた演じられるのである。

「劇場株主たちTheater=Actionäre」の共同で、あるいはその中から選ばれた委員会によって運営されているような劇場では、これまで挙げてきた劇場運営の色々な欠陥に加えて、別の欠陥も現れてくる。劇場株主たちは大抵その町の富裕なブルジョアであって、儲け、趣味、社交、名誉といった様々な関心から参画しており、その中で最も多くの株を持つ者が委員に選ばれる。株主たちは劇場を私物のように扱い、重要な決定にも個々の関心を反映させる。様々な思惑は混乱と無秩序をまねく。党派が生まれ、陰謀が相次ぎ、結局ポエジーと芸術が犠牲になる。――これが、芸術生活一般に大きな影響力を持つ市立劇場の現状なのである。(A・シュレーンバッハの引用終り)

我々の劇場の理事たちの大多数は劇場を純粋に経営の面からしか見ず、芸術に対しては理解どころか関心もない。最大かつ最重要な芸術上の機関をこうした人物の恣意と商業的経営に委ねるというのは、信じ難いほどの芸術の虐待である。

そこで、市当局が指導権を握ると良いのだ、という提案がされてきた。だが、それで全てが解決すると思うのであれば、事の本質が十分理解されていない。公的機関による組織化は第一歩としてそれなりの利点もある。だが、まず大事なことは、恣意と偶然に代わる確固とした形を与えることであり、今のところそうした役所が本当に芸術が理解できるという保証がない。美術アカデミーの沈滞ぶりがよい証拠である。最近はやりの音楽院の開設についても同様のことが言える。そうした機関ができたところで課題はようやく半分を了えただけにすぎない。芸術的施設の指導を担当する役所に本当の芸術的精神がなければ、悲しむべき商業主義のメカニズムに巻き込まれざるを得ず、前の方がまだ良かったということにもなりかねないのである。芸術に対する理解が広く行きわたり、お役所にもそれが当然期待できるようになってはじめて、事態は本当に改善されるだろう。しかし、芸術が教育の重要な要素として組み込まれ、一般教養に不可欠なものとして学校や大学で誰もが学ぶようにならない限り、そして少なくとも大学の課程を終えた人が今とは全く違う芸術理解を示すようにならない限り、そうしたことは望めないのである。

シュレーンバッハ氏は先に引用した論考の中で、別の提案を行っている。今後はいっさい市立劇場を競売にかけず、経験も教養も豊かな人達に委ね、その人達に確かな収入を保証すること、というのである。これは一見良い提案で実現も簡単そうだが、実は役に立たない。いったいそこで求められているような人材が、必要な人数分もどこにいるのか。いたとしても、彼らを認証することのできる役所がどこにあるのか。仮に人材が揃ったとしても、収入を保証してしまえば机上の理想主義に陥る危険があるだろう。

とりあえずは、個々の事柄の改善の前に、全体的なことを進めるしかないのである。それは即ち、日常的な授業の対象として芸術を組み込み、これまでに幾多の傑出した精神が成し遂げてきたことを広め、大衆化することである。これはまた、美的領域全般の進歩にそれぞれの分野から貢献するということでもある。芸術が最初の自然状態から今日の状態にまで高まるのにかかった期間はごく短いものであり、その歩みをそのまま進めていけば、今は到達し難く思われるような目標も、そう遠いものではなくなるだろう。

芸術への見解を広めることと並んで、理論そのものの進展も促されなければならないが、そこで大きな影響力を発揮するのがジャーナリズムである。経営権を得た人物に問題の所在を知ってもらう必要があるし、その前に我々自身がまず知らなければならない。今はまだ我々もそれを知らないが、活発に意見を交換し、議論の中から広く一般に認められるような結果が築かれれば、我々は成功したことになる。ジャーナリズムは、主観的な意見や妄想以上のものが出てこなければ意味のないものだが、核心を突いたときには現実に対して絶大な威力を発揮するのである。

そこで、この考察もより現実的な方向へと転じ、未解決の問題を処理していくことにする。我々が試みるのは、良い劇場理事というものの本質的な特徴を明確にし、それに照らして人物を選択できるようにすることである。芸術への評価がより一般的なものとなり、芸術の存在意義についての意識がより深まれば、例えば「停滞と前進」といった美学的な論議もはるかに明確なものになるだろう。古いものを保持するばかりで新しいものへの積極性を見せないのは何もしていないのと同じだ、ということに気付いたなら、次に目指すべき課題に到達した、ということなのである。

その任務にふさわしい劇場理事像を考えるにあたって、多くの人がまだ認識していないことを述べたい。経験上、2つの対照的なタイプがある。本論の序でも触れたように、理想主義者たちと、日常業務や商業的経営を旨とする人達とである。前者は例外的な存在だが、芸術への理解がある。彼らは良識あるジャーナリズムを味方に付けており、それが高次の芸術的努力を具体的に表現してくれる。一方、後者は良識ある人々から嫌われているにもかかわらず、営業権の認可にあたって優先されやすい。その代表はライプツィヒの劇場理事であった故リンゲルハルト氏で、彼は「金儲け」こそ劇場理事の主要な任務である、といい、「それで自分の借金を返済するのだ」とさえ付け加えた。彼は聴衆についても独特の意見を持っていた。「1人1人は立派で尊敬すべき人たちばかりなのだが、みんなで集まると、聴衆というのは責任能力のない大きな子供のようなものだ」。驚くほど乱暴な発言だが、しかし私は、極端で1面的ではあっても、理想主義者ののたまう金言より、リンゲルハルト氏の見方に賛成する。そこには確かに真実が含まれている。

理想主義者では何一つ前に進まないし、実践面が顧みられなくなってしまう。何につけ傑出した存在というものは、常に人々に大きな影響を与え、同時に金銭面での成功をももたらすものなのである。ワーグナーの《タンホイザー》が世に出たとき、そのヴォーカル・スコアを印刷していたライプツィヒの印刷所は、次々に舞い込む注文に応えるため、絶え間なしに印刷を続けねばならなかった。メンデルスゾーンの《無言歌》の場合は、音楽として優れ、演奏会とサロンのどちらにも適し、演奏しやすく教育的でもある、といった点が、物質的な成功にもつながった。

僅かな例外はあるにせよ、大衆に向けられていながら成功を得られない作品は、役に立たない。成功するかどうかは、重要さをはかる試金石である。いかに高級で偉大なものでも、流行の衣を身にまとっていなければ、広まることも影響を及ぼすこともできない。不朽の名作と流行の産物とは、聴衆の関与という点に関する限りは同じ土台に立っている。言わば前者は核と殻の両方を備えているのに対し、後者は流行の殻だけがあって核がないのである。従って、芸術組織の代表者が成功を得るのは、殻だけで核のない流行にへつらうか、さもなければ殻と核の備わった正しいものを聴衆にふさわしい形で提示できるか、のどちらかの場合だけである。この意味で、間接的ながら「金儲け」を第一の原則と呼ぶことができる。これは常に影響力の証であり、たとえ一面的ではあっても、実験に失敗するよりはましである。役所は商業主義と理想主義のうちリスクの少ない方を選ぼうとするから、前者の方が優先されることになる。やっつけ仕事につきあわされ、一つの都市の知性が軽んじられるのを見るのは悲しいことだが、一方の理想主義者の仕事からは何も生み出されず、聴衆の質を低下させるどころか、彼らの関心を冷ましてしまうのである。

こうして我々は、本論の序で述べたことに立ち返る。どちらの立場も一面的で、耐えられるものではない。正しいのは理想主義と現実主義の統合、それも外面だけの統合ではなく、我々の時代の教養が初めて求めようとした、内面からの有機的な統合である。芸術の原理を保持しながら、日常の動きについて行くことである。今求められているのは、古い時代の教養である理想主義を身に着けていると同時に、辣腕の商人でもあるような人材なのである。

リンゲルハルト氏の聴衆に関する発言についても、「金儲け」発言と同様の見方ができる。聴衆をしばしば観察する機会のある人なら、彼の意見に賛成するだろう。だが、それが1面的なことも確かである。ライプツィヒの聴衆の場合、更に向上が望まれる点も数多くあるのだが、一方では驚くに値するほど繊細な感覚や深い理解を示して、再認識させられることもしばしばなのである。聴衆とは、時にはなるほど子供であるが、帽子を取って敬意を表さねばならないほど偉大な精神の持ち主でもあるのだ。とはいえ芸術の状況はますます沈滞の度を増しており、新たなる精神的飛躍が見られない限り、上記のような美点も歴史の中の出来事と化してしまうだろう。

以上のような考察のまとめとして、第一に認識しなければならないのは、理事が現実主義者であっても理想主義者であってももはや進展は見られないことである。正しい選択は両者の統一の中にだけある。だから劇場理事を選出する場合には、近代的な教養の形成に積極的にとりくむような人材を考えなければならない。それが実現した暁には、ジャーナリズムの協力が必要となる。その上で、基本的なこととして、しっかりとした組織を整えていく。演劇学校や音楽院の設立、そしてとりわけ、管轄するお役所を目的にふさわしく構成することである。文部省の芸術担当部門が最も適切であろう。

とはいえ、人々の精神が全体として進歩しなければ、いくら組織を整えても何にもならない。第3回で述べた通り、芸術や美学が学校や大学で学ばれ、教養人の中に芸術への理解が広まってはじめて、上記のような改革への努力は本当に効果を発揮するのである。役所はこうした仕事が片手間に処理できるほどたやすいと考えてはならず、芸術のわかる人たちを顧問にすえなければならない。だが今はまだ、そうした理解ある人を招いてくること自体が難しい。人材が少ないということよりも、そうした人物をどうすれば見つけ出せるかが解っていないからだ。例えば音楽院のことを誰かに相談するとして、その人がいくら音楽家として優れていても教育や管理の能力に欠けるかもしれない、ということには配慮しないのである。今組織の改善が行われたとすれば、我々はそれを感謝の気持で受け入れはするが、それがまだ改革の端緒にすぎないのだということは常に意識しておかねばならない。

学校における芸術教育の位置づけについては別の機会に考察したいが、生徒の負担になるだけの因習的な内容は排除して、役に立つことを教えなければならないのは当然である。

繰り返し言うが、ジャーナリズムの役割は重要である。何をなすべきかの意見が分かれているときには、まずジャーナリズムが意見統一を目指さねばならない。そしてそれができたら、今度は紙面を通じて必要なことを人々の意識に広めて行くことが義務となる。芸術の領域でなすべきことは極めて多いから、各雑誌は互いにぶつかることもなく仕事を進めることができる。これは雑誌間の空しい罵りあいや競争よりもずっと有益であり、これによって芸術はますます繁栄することになるだろう。

以上がブレンデルの劇場改革論の内容である。冒頭で「演奏会改革論と較べて具体性に欠け、準備作業に留まる」と断っているとはいえ、いささか理念的な一般論に傾きがちであり、多弁を弄する割には真意が掴みにくかったり同じことの繰り返しに終わったりといった、ブレンデルの文章にしばしば見られる論述上の欠陥があることは否めないが、その基本的な主張は次のようにまとめられるだろう。

(1)劇場のあり方を改善するためには、芸術に関して確かな理念を持ちつつ商業的手腕にも秀でた優れた理事が必要である。

(2)そうした理事の選出が可能になるための前提は、監督官庁の役人や一般の聴衆をも含めた広い層の教養が高まり、芸術への理解が浸透していることである。

(3)そのためには、芸術教育の奨励とジャーナリズムの協力が必要である。

論述の大半はこのうちの(1)、特に理想追求型の理事も商業的利益追求型の理事もともに不適格であると言う点についての説明が占めているのだが、ブレンデル独自の主張として最も力点が置かれているのは、(2)の点と見て間違いないだろう。

こうした主張は、しかし当然ながら、当時の劇場のあり方に対する批判として出てきたものである。その直接の批判対象は、「演奏会改革論」のそれがゲヴァントハウス演奏会であったように、また「劇場改革論」自体からも十分うかがえるように、地元ライプツィヒの市立劇場であったと考えられる。そこで、ブレンデルの主張をより的確に理解するために、その背景としてのライプツィヒ市立劇場の沿革と当時の状況を、次に眺めてみることにする。

ライプツィヒのオペラの歴史は、1693年、当時ドレスデン宮廷の副楽長を務めていたシュトルンク(Nicolaus Adam Strungk)がブリュール通りに開設した歌劇場に始まる。以来300年の歴史を持つことになるわけだが、その半世紀後に産声を上げて以来今日に至るまで常に安定した発展を遂げてきたゲヴァントハウス演奏会とは異って、オペラの方の歩みは決して平坦なものではなかった。その起伏の激しさはそのままライプツィヒという町におけるオペラ興業の困難さを物語っており、それを辿っておくことは、ブレンデルの時代のライプツィヒにおける歌劇場の位置付けを理解する上でも有益と思われる(7)。

ブリュールの歌劇場は18世紀に入ってテレマンらの貢献によって栄えたが、1727年に市から興業権を得たノイバー(Friederike Caroline Neuber)は劇作家ゴットシェット(Johann Christoph Gottsched)の強い影響のもとにオペラを嫌って演劇を偏重し、その結果、ライプツィヒからは常設の歌劇場が姿を消してしまう。オペラは、主として見本市期間中に外部からやってくるイタリア人の旅一座によるものだけとなった。1849年からノイバーの後を受けたコッホ(Heinrich Gottfried Koch)も、やはり演劇重視の興業を行っていたが、1766年に市の北西の稜堡ランシュテッター・バスタイに新しい劇場を建設する。1186人もの観客を収容できるこの大きな劇場は、しかし古典主義的な悲劇だけでは満員にすることができず、コッホは苦肉の策として演目にジングシュピールを取り入れるようになる。これは大いに当たり、1770年代には演目の半分がジングシュピールで占められるほどにまでなるが、ここで活躍したのがヒラー(Johann Adam Hiller)であった。だがこの、言わばライプツィヒに於けるオペラの第二の盛期と呼べる時期も長くは続かず、1775年のコッホの死とともに、ライプツィヒのオペラは再び沈滞に陥る。1777年にはドレスデン宮廷自らが経営に乗り出したが、固有の一座を抱えるわけではなく、客演の興業に頼る状態が長く続くことになった。

1796年にライプツィヒ市当局はランシュテッター・バスタイ劇場の所有権を買い上げたが、運営に関与するわけではなく、劇場文化の貧困には変わりはなかった。そうした中で、1815年、法律家キュストナー(Karl Theodor Küstner)は150人の市民の賛同を得た上で、ドレスデンおよびライプツィヒの当局に常設劇場設置の陳情を行った。ドレスデン宮廷はさしあたり向こう10年間の興業を許可し、運営に当たってはライプツィヒ当局が直接携わるのではなく、市民による委員会の監督のもとで、直接的には一人の経営請負人(Pachter)の手に委ねられることになった。

こうして1817年8月、全面的に改修されたランシュテッター・バスタイの劇場で、キュストナーを最初の経営請負人として、ライプツィヒの劇場史に新しい幕が開かれた。これを、ライプツィヒ市立劇場の正式な誕生と見ることができる。

キュストナーは演目のバランスを考慮し、年230回の公演のうち24演目に新作か新演出を取り入れること、全体の8分の1を悲劇、8分の3を喜劇、8分の1をその他の演劇、そして8分の3をジングシュピールないしオペラに充てるという方針を守った。演劇ではシラー、オペラではモーツァルトを重視し、人気の高いロッシーニやウェーバーも盛んに取り上げた。その結果は素晴らしく、キュストナー時代の市立劇場は、半世紀近く後になっても「あの頃が一番良かった」と言われるほどの優れた実績を挙げた。だが彼は、そうした成果にもかかわらずライプツィヒ市当局からの財政援助が極めて低いことに不満を持ち、結局1828年にその地位を退いてしまった。

キュストナーの後任はなかなか見つからなかった。1シーズンはかつてのように客演興業だけに任せたが、翌1829年には再びドレスデン宮廷が乗り出して、劇場は「ライプツィヒ・ザクセン王立宮廷劇場」となった。ドレスデン宮廷歌劇場の監督であったレミー(Clemens Remie)を中心に、キュストナー時代よりも新作を減らし、オペラを中心とした演目で経営が進められたが、1830年にはパリの7月革命の影響で政情が不穏となり、民衆のデモが相次いだりしたため、ドレスデン宮廷は多額の負債を抱えたまま劇場の閉鎖を決定、「宮廷劇場」は短い幕を閉じることになった。

再び民間委託となった市立劇場の経営権を得たのは、リンゲルハルト(Friedrich Sebald Ringelhard)であった。最初はマグデブルクで役者をしていたが、その組織力が買われて幾つかの地方都市の劇場の理事を務め、ケルンである程度の成功を収めた後、故郷ライプツィヒに帰ってきたのである。

リンゲルハルトの方針は、徹底した金儲け主義であった。彼は経費をおさえるため、オペラにも芝居(せりふ劇)にも同じ役者を使い、しかも1人の役者に様々な種類の役を演じさせた。例えば、《皇帝と大工》などで知られる作曲家で、後にライプツィヒ市立劇場の演出や音楽監督としても活躍することになるロルツィングは、最初はこのリンゲルハルトのもとで役者としてデビューするのだが、彼の契約書には「芝居では陽気な男、若い騎士、老いた騎士、若者、上品で落ち着きのある役、風刺的で個性的な役を演じ、オペラでは低めのテナー、バリトン、高めのバス、それにコミカルな役を演じること」と書かれていたという。役者もオーケストラの楽員も、低い賃金で使える限りこき使われた。

彼は演目を聴衆の好みに合わせようとし、オペラの比率を増やした。マイヤベーアの作品をはじめとする新作もしばしば投入したが、反面モーツァルトなど古い作品は少なくなった。若きワーグナーに影響を与えた批評家ラウベ(Heinrich Laube)はそのレパートリーを「物置の骨董品のようにごちゃごちゃだ」と言ったが、大抵の批評家は只券をもらっているので、批判はしなかった。

劇場のことを知悉していること、専制的にならないことなど、彼に対する肯定的な評価もあったが、「質より金」の方針による上演水準の低下は否めず、最終的には委員会の支持を得られなくなって、経営権を手放さざるを得なくなった。

リンゲルハルトの代わりとして、かねてよりその経営に不満を持っていた批評家ラウベが中心となって担ぎ出したのが、役者の経験もある医師シュミット(Carl Christian Schmidt)であった。

シュミットは、何よりも質の向上を計った。シラーにならって「劇場は道徳的施設である」との信念を持っていた彼は、上演の質が良ければ古典的な悲劇でも客は集まると考え、シラー、ゲーテ、シェークスピアといった人たちの芝居に演目の重点を置いた。オペラの比重は相対的に低くなったが、その中ではモーツァルトが中心を占めていた。新作も、フロトーの《マルタ》といった作品が取り上げられはしたが、ワーグナー、マルシュナー、シュポーア等のロマン主義的な新作が登場しないことについては批判の声もあった。

シュミットの方針は「個性的で趣味がよい」という評価を受け、特に最初の年は上演回数を予定より増やすほどの人気を博したが、それは持続的なものとはならなかった。人々の期待は次第に市立歌劇場から離れ、見本市期間中は旅回りの一座やサーカスに客を食われてしまうほどになった。

市当局もシュミットに冷淡になった。彼が各地から優秀な人材を確保しようとしたために人件費がかさみ、また劇場照明としてガス灯を導入した結果、照明費用ばかりでなく舞台のあらを隠すための補修費用まで必要になったからである。

こうしてシュミットは孤立し、3月革命前後の政情不穏の中で市からの財政援助も受けられなくなって、ついに破産する。同情した財界人たちによる融資の動きもあったが、結局シュミットは劇場の経営権をマグデブルクの劇場理事ヴィルジング(Bernhard Rudolph Wirsing)に譲り、財産を処分してアメリカに移住していくのである。

メンデルスゾーンの前のゲヴァントハウスの楽長ポーレンツに音楽を学び、そのキャリアをまず歌手としてスタートしたヴィルジングであったが、経営面での実務的手腕についても確かなものを持っていた。彼はシュミット時代に逼迫の極みに達した財政を立て直すため、劇場の入場券にくじを付けることを思い付く。思惑は見事に当たり、これまで劇場とは無縁であったような人たちも足を運ぶようになったが、これはそのまま聴衆の質の低下を意味していた。「教養人の交流の場に、女や下層の人々が出入りするようになった」といった批判も現れた。くじは間もなく廃止されたが、一旦変化した客層は元へは戻らなかった。

ヴィルジングは上演の内容まで大衆に迎合したわけではなく、もともと音楽家だけあってオペラについては水準を引き上げたと高く評価されたが、反面それ以外の演劇については低迷が指摘された。新作も積極的に取り込み、ワーグナーやヴェルディをライプツィヒで最初に取り上げたのもヴィルジングだが、しかしワーグナーについては「大げさすぎる」、ヴェルディは「陳腐すぎる」としてさほど高くは評価していなかった。特に前者の多用する朗唱風の歌唱スタイルは、本来の歌唱芸術の規範に反しており、将来性のある歌手たちに要求すべきではない、として嫌っていた。

「天才ではないが、堅実な職人的実践の代表」と言われるヴィルジングの経営ぶりには、常に評価と批判の両方が伴っていた。1854年の契約更新時には、批判的な立場の人たちの間から「いっそ市が直接管理すれば良いのではないか」という意見も出されたが、市当局には実際にそれに携われる人材がおらず、結局ヴィルジングの契約が延長されることになった。こうして、その後1860年代に入ってアウグストゥス広場に新しい劇場が建設されることになり(8)、劇場組織も全面的に改められるのに伴って引退するまで、ヴィルジングの時代が続くのである。

ところで、ライプツィヒに生を受け、1840年代に入ってから歌劇作曲家としてめきめきと頭角を現してくるワーグナーと、この市立劇場との関係がどういうものであったかを、ここで簡単にまとめておきたい。

もともとライプツィヒの劇場は、少年時代のワーグナーにとって極めて親しい存在であった。観客の一人としてそこで豊かな体験を積んだことももちろんだが、何よりも姉のルイーゼやロザリーが女優として当の劇場の舞台で活躍しており、劇場関係者がしばしばワーグナー家を訪れていたことが、作曲修行中のワーグナーに得がたい機会をもたらした。1830年12月には「宮廷劇場」の楽長ドルン(Heinrich Dorn)が少年作曲家の序曲(いわゆる「太鼓序曲」)を実際に演奏してくれたし、1832年には姉ロザリーの出演するラウパッハ(E. Raupach)の悲劇《エンツィオ王》のために序曲と終曲を書く機会が与えられ、これはその後も再演の度に必ず演奏された。

だがその後、ワーグナーが本格的な歌劇作曲家として世に出ようとした時には、劇場との関係はもはや以前のように甘いものではなくなってくる。

1834年、ワーグナーは歌劇として完成させた最初の作品《妖精》の総譜を、今度も姉ロザリーの助力を得て、時の理事リンゲルハルトのもとへ届ける。作品は演出のハウザー(Franz Hauser)と楽長のシュテークマイヤー(Ferdinand Stegmeyer)によって検討され、一旦は上演の告知まで出たものの、最終的には却下されてしまう。2年後に送った《恋愛禁制》も、やはり取り上げてもらえない。この一連の出来事はワーグナーにとっては最初の大きな挫折であり、これによって彼の心の底には、自分を受け入れてくれない故郷ライプツィヒに対する絶望と嫌悪の念がしっかりと刻みつけられたようである。

ワーグナーはその後1842年にドレスデンで《リエンツィ》を大成功させ、翌年同地の宮廷楽長に就任した後も《オランダ人》《タンホイザー》といった力作を次々に生み出していく。自信を深めたワーグナーは、1845年12月、今度はシュミットに対して、《オランダ人》を翌年2月に上演してくれるようにと申し入れる。シュミットとワーグナーは恐らく批評家ラウベを介してつながりがあったものと考えられるが、しかし前述の通りシュミットは頑迷といってよいほどの古典主義信奉者であり、ワーグナーを受け入れる余地のあろうはずがなかった。

既に触れたように、ワーグナーの歌劇がライプツィヒで初めて上演されたのはヴィルジングの時代であった。《ローエングリン》の出版元であったブライトコップフがヴィルジングに上演を打診してくれたのである。それを知ったワーグナーは、聴衆に対する教育的配慮から《オランダ人》《タンホイザー》《ローエングリン》の順に上演するのが良かろうと進言するが、ヴィルジングはそれを聞き入れず、《タンホイザー》を最初に取り上げることにする。そこでワーグナーは、今度は『《タンホイザー》の上演について――この歌劇の指揮者と出演者への通知』(9)というかなり詳細な上演の手引きを書き下ろして印刷し、歌劇場 に送ったのだが、ヴィルジングはそれに対しても、謝礼はおろか何の返事もしなかった。この「無視」ぶりにワーグナーは相当立腹し、ライプツィヒの劇場への不信感を一層募らせていく。

ともあれ、《タンホイザー》のライプツィヒ初演は1853年1月31日に行われ、大成功を収めた。その人気のほどは、この年だけで24回も上演されたという数字が何よりも物語っている。そこでヴィルジングは、翌年に向けて今度は《ローエングリン》を準備する。その際、指揮者のリーツ(Julius Rietz)が一部をカットして上演しようとしている、という噂を聞いたワーグナーは、それに反対して初演者リストに指揮をさせようと計ったが、成功しなかった。《ローエングリン》のライプツィヒ初演は1854年1月7日に、普段の倍の入場料を取って行われたが、出来は芳しくなく、再演もわずか三度に留まった。

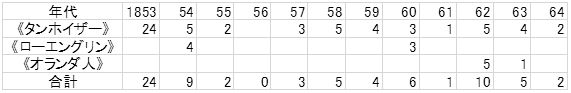

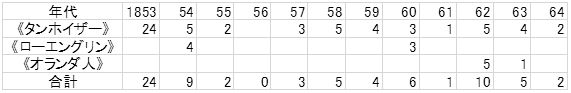

結局、53年の《タンホイザー》の人気は例外的なものだったと言ってよい。ヴィルジングが引退するまでの間にライプツィヒ市立劇場で取り上げられたワーグナー作品の上演回数をまとめると、次のようになる(10)。

レパートリーとして定着しているのは《タンホイザー》だけであって、それも決して安定した人気を保っているとは言えない。特に55・6年、即ち《ローエングリン》初演後しばらくの落ち込みは、この初演の結果を劇場側がどう受け止めたかを如実に示している。新作の上演が作曲者にとって作品の生命を賭けた重大事であることは言うまでもなく、ワーグナーの熱意もよく理解できるが、しかしそれは同時に歌劇場にとっても、大きなリスクを背負った賭にほかならないのである。《ローエングリン》の初演がライプツィヒ市立劇場にとって大きな痛手となったことは間違いない。55年からの約3年間は、彼らがその傷から癒えるための期間であったと言えるだろう。

さて、前章で眺めたような背景に照らして見たとき、抽象的な一般論という印象の強かったブレンデルの「劇場改革論」が、にわかに具体性を帯びて受けとられてくる。「理想主義者」と「商業主義者」というのは、単なる理念的な類型にとどまるのではない。後者のモデルとしてのリンゲルハルトの名はブレンデル自身も文中で引き合いに出しているが、前者の「理想主義者」も、明らかにシュミットという実在のモデルを想定したものだったのである。また人々の主張する改革案の例として度々出てくる「市当局に経営を委ねては」という議論も、1854年、ヴィルジングの契約更改の時に、実際に行われたものであった。ブレンデルが「劇場改革論」を発表したのは、その3年後のことである。

そしてこの「劇場改革論」の前年、ライプツィヒ市立劇場は一度もワーグナーを上演しなかった。

ブレンデルはこの論の冒頭でこう述べていた。「作品の創作に関わることを論ずるのではない。我々は既に新しい作品を持っている。問題は、その上演に関わる外的状況なのだ。」ここでの「新しい作品」がワーグナーの諸作品を指していることは明白である。53年に《タンホイザー》が上演されたとき、そして次の年に《ローエングリン》が上演されたとき、ブレンデルはライプツィヒ楽壇が未来に一歩近づいたと歓んだに違いない。だがその歓びは、数年のうちにしぼんでしまった。なぜワーグナーを上演しないのか。このいらだちが、市立劇場のあり方を批判する「劇場改革論」の契機となったことは間違いないと思われる。

ワーグナーはライプツィヒ市立劇場の対応に対する怒りを友人の批評家ウーリヒ(Theodor Uhlig)に手紙で訴え、ヴィルジングやリーツを批判している(11)。このウーリヒは『新音楽時報』におけるワーグナー擁護論の最も強力な推進者の一人であったから、ブレンデルがウーリヒを通じて、市立劇場とワーグナーの間のもめ事を詳しく知っていたことは十分考えられる。いや、ブレンデルがワーグナーから直接聞き知っていた可能性もありうるし、そもそも決して広くない世界のことだけに、誰からとなく自ずと情報は伝わって来ていたであろう。従ってブレンデルは、その気になれば、ライプツィヒ市立劇場に対する、あるいはヴィルジングやリーツに対する直截の批判として、それらの名をあげて論を進めることができたはずである。だが、彼はそうはしなかった。個人名を殆ど出さず、ライプツィヒという町の名前さえ間接的にほのめかす形で、抽象的とも見える一般論として「劇場改革論」を書いた。

その理由の一つは、ブレンデルが編集者として中立の立場に身を置こうとしていたことである。彼の立場についてはもはや知らぬものがなく、文章の端々からも感じとれるのだが、彼の基本姿勢としては、自分自身の文章にそれを露骨に表すことなく建前としての中立を装って、大所高所からものを言おうとする傾向がしばしば感じられる。『新音楽時報』でワーグナー擁護論を展開するに当たって、自らがそうした文章を書くのではなくウーリヒのような人材を連れてきて書かせ、自分は影に隠れようとするのも、同じ傾向の現れである。本人の性格と編集者としての自覚と、恐らくその両方が要因かと思われるが、こうした傾向が、「劇場改革論」の執筆においても表に出てきているのである。

だがそれ以上に重要な理由は、ブレンデルがこの問題を単に「ライプツィヒ市立劇場におけるワーグナー作品上演の問題」あるいは「ワーグナーとヴィルジングないしリーツの対立の問題」といった個別の特殊な問題としては捉えず、その背後により広く一般的な課題があることを見据えていたからである。ライプツィヒでワーグナーが上演されないのは、劇場経営陣の見識のなさ、近代的な芸術への理解の不足の故である。だが、責められるべきは経営者だけなのか。代わりの適任者がいないからと言って、批判されている経営者の契約を更新せざるをえない状況に問題はないのか。《タンホイザー》の初演には大騒ぎをしたものの、すぐに熱がひいて《ローエングリン》には冷淡になる、そんな聴衆にも、芸術へのより深い理解が求められるのではないか。こう考えた時、問題はワーグナーひとりのものではなく、またライプツィヒ市立劇場だけのものではなく、広く社会全体のものとなる。

こうしてブレンデルは、社会全体の教養が高まることが何よりも大事だ、というのである。しかもその教養は、シュミットに見られたような古典主義的・観念論(=理想主義)的な「古い教養」ではなく、未来を志向する新しい芸術に対して理解を示すことのできる、「近代的な」教養である。そしてそれを広めるためには、教育制度の整備とジャーナリズムの貢献が重要になってくる。

序でも触れた通り、筆者は以前「演奏会改革論」を検討した際、その根底に近代的な「教養の理念」が横たわっていることを指摘した。これは、ブレンデルの文章そのものに描かれていたというよりも、ゲヴァントハウスの演目との比較のなかで導き出された理論的仮説という性格の強いものであったが、今回の「劇場改革論」からは、そうした「教養の理念」をブレンデル自身が確かに強く自覚していたこと、それどころか、「教養の理念」こそが彼の音楽観や活動を根底から支えていたこと、を読み取ることができる(12)。

楽壇の表面的な事象を改善するのではなく、教養の普及によって、人々の意識を、更には社会全体を根底から改革していこうというブレンデルの考え方は、それこそ現実味のない理想論と見えなくもない。だがブレンデルはその実効性を信じていた。評論や『音楽史』の執筆から「全ドイツ音楽協会 Allgemeiner Deutscher Musikverein」の組織化に至るまでの彼の幅広い活動は、全てその理想の実現に向けての試みなのである。そうした多様な活動の全体像を捉えていくことは筆者の今後の課題となるが、一見抽象的な「劇場改革論」一編の中にも、音楽を通じて社会を見、また社会全体のコンテクストの中で音楽文化を捉えていこうとするブレンデルの姿勢が如実に現れているのである。

(1)DAHLHAUS1967、1978、1980など。

(2)BESSER1956、THYM1984、吉成1987といったところが挙げられるに過ぎない。

(3)評論家として以外のブレンデルの活動のうち、演奏会の組織者としての側面については、日本音楽学会第38回全国大会における筆者の発表で触れている(吉成1988)。

(4)吉成1987

(5)劇場に関する文脈でDirektorという言葉が使われる際、その意味するところは様々である。本稿ではとりあえず、文脈から判断してもっぱら芸術面に関わる立場と思われる場合は「監督」、もっぱら運営面に携わると思われる場合は「理事」と訳すことにする。後者の場合、単数であれば「支配人」という訳語の方が馴染みが良いと思われるが、集団として複数で用いられていることも多いということを考慮して、ここでは「理事」を用いておく。

(6)原文によれば O.Wigand 発行 Jahrbuchern für Wissenschaft und Kunst の第1巻3号、304ページ以下。この年鑑はドイツの図書館の所蔵目録にも見あたらず、ここで引用されている A. Schloenbach の原文に当たることはできなかった。

(7)オペラよりも公開演奏会が大事にされるという、恐らく他の多くの都市とは逆といっても良いであろう現象がなぜライプツィヒで生じたのかという問題は検討に値するが、それは別の機会に譲りたい。なお、以下のこの章の記述は、主にHENNENBERG1993とLANGE1933に基づくものである。

(8)これが現在のライプツィヒ市立歌劇場の前身となる。

(9)WAGNER1852

(10)LANGE1933、298ページによる。

(11)HENNENBERG1993、60ページ、LANGE1933、163ページ以下

(12)近代的な「教養」の理念および音楽と「教養」理念との関わりについては、DAHLHAUS1973、HEISTER1983、KLI PPELHOLZ1984、野田1988等を参照のこと。

BESSER, Johannes

1956: "Die Beziehungen Franz Brendels zur Hegelschen Philosophie: Ein Beitrag zur Musikanschauung des Schumann-Kreises." Robert Schumann aus Anlass seines 100. Todestages. ed. by H.J.Moser and E.Rebling. Leipzig pp.84-91.

DAHLHAUS, Carl

1967: Musikästhetik.Köln:Musikverlag Hans Gerig.[邦訳:『ダールハウスの音楽美学』 森芳子訳 東京:音楽之友社]

1973: "Autonomie und Bildungsfunktion." Aktualität und Geschichtsbewustsein in der Musikpädagogik. Mainz:Schott, pp. 20-30. (Musikpädagogik: Forschung und Lehre, ed. by S. Abel-Struth; Vol.9.)

1978: Die Idee der absoluten Musik. Kassel:Bärenreiter; München: Deutscher Taschenbuch-Verlag.[邦訳:『絶対音楽の理念』 杉橋陽一訳 東京:シンフォニア、1986]

1980: Die Musik des 19. Jahrhundelts. Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion; Laaber: Laaber-Verlag Müller-Buscher (Neues Handbuch der Musikwissenschaft; Vol.6.)

HEISTER, Hans-Werner

1983:Das Konzert: Theorie einer Kulturform. 2 vols. Wilhelmshaven:Heinrichshofen (Taschenbucher zur Musikwissenschaft, ed. by R.Schaal;vol. 87,88)

HENNENBERG, Fritz

1993: 300 Jahre Leipziger Oper. Leipzig: Langen Müller

KLIPPELHOLZ, Werner

1984: Was ist musikalische Bildung? Kassel:Bänreiter (Musikalische Zeitfragen 14)

LANGE, Walter

1933: Richard Wagner und seine Vaterstadt. Leipzig

野田宣雄 1988: 『教養市民層からナチズムへ』 名古屋:名古屋大学出版会

THYM, Jurgen

1984: "Schumann in Brendel's Neue Zeitschrift für Musik from 1845 to 1856." Mendelssohn and Schumann. ed. by J.W.Finson and R.L.Todd. Durham,N.C.: Duke Univ., pp.21-36.

WAGNER, Richard

1852: Fuer die Auffuhrung des "Tanheuser" -- Eine Mitteilung an die Dirigenten und Darsteller dieser Oper. Zürich (in: Ges. Schr. u. Dichtungen Bd.5)

吉成 順

1987:「フランツ・ブレンデルの演奏会改革論とゲヴァントハウス・コンサート」『高崎短期大学紀要』第1集 p.3-49

1988:「オイテルペとゲヴァントハウス--19世紀ライプツィヒの2つの演奏会--」日本音楽学会第38回全国大会発表要旨)『音楽学』第33巻3号 p.198f.