(表1) 公開演奏会へのK.525の登場回数(5年ごと)

BPO LGO VPO 計

1891-1895 1 1

1896-1900 1 1

1901-1905

1906-1910

1911-1915 1 1 2

1916-1920

1921-1925 1 1 1 3

1926-1930 4 2 8 14

1931-1935 4 1 5 10

1936-1940 2 3 5

(図1) 公開演奏会へのK.525の登場回数(3つのオーケストラの合計、1年ごと)

★本サイトは引っ越しました。5秒後にジャンプします。

ジャンプしない場合は、 ここ をクリックしてください。★

《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》K.525が、モーツァルト作品の中でもとりわけ広く世に知られた「名曲」であることは、いまさら言うまでもないだ ろう(注1)。

だがこの曲は、実は最初からそれほど有名であった訳ではない。というより、むしろほとんど無名の存在であった期間がかなり長かったのである。

その辺りの様子については、既に海老澤先生が『新モーツァルト考』で紹介しておられる(以下敬称略)。海老澤はこの曲が「少なくとも初版譜が刊行されるま での四十年間は一般の人たちにはほとんどまったく知られず、また演奏されることもまったくなかった」し、「アンドレーが印刷譜を刊行したあとも、この曲がどの くらい演奏され、どのくらいひろく普及していったものかも定かではない」、従って「約一世紀間、この名曲はほとんど知られることも、味わわれることもなし に……ごく限られたサークルで味わわれたにすぎなかった」と述べた後、この曲が1883年に旧全集の「弦楽五重奏」の巻に収められて出版されたことを紹介し、 次のようにまとめている。「こうして、この曲は、ブライトコップフ版の楽譜[旧全集]によって、そしてそれを用いての大編成の弦楽合奏によって、十九世紀末か ら二十世紀にかけて、ひろく世界各地に紹介され、モーツァルト愛好家のみならず、さらにひろくいわゆるクラシック音楽の愛好家のあいだに愛され、モーツァルト のもっともポピュラーな名曲としてもてはやされるにいたった。」(海老澤1987:14-16)

このように海老澤は旧全集の出版を作品普及の重要なきっかけと見ているのだが、疑問は残る。全集での出版が直ちに世界的普及につながるなら、旧全集に収め られた曲は全てK.525と同じように普及する条件を備えていたことになる。その中で、この曲だけがひときわ高い演奏頻度と知名度を得ることになったのは、な ぜか。また、旧全集で「弦楽五重奏」として出版されたのなら、まずは室内楽形態で広まるのが自然であろうに、この曲は海老澤も指摘するとおり専ら「大編成の弦 楽合奏によって」普及した。それは、なぜか。

ちなみにヨアヒム・ブリュッゲは、旧全集の出版でさえも、19世紀を通じてK.525が「ほとんど顧みられないまま」という状況を「何一つ変えることがで きなかった」と旧全集の貢献を否定し、その傍証として、この曲の「家庭音楽用編曲」が20世紀初頭までごく少なかったことを指摘している (Brugge1996:47,200)。

K.525の受容と普及に関しては、どうやらまだ考察すべき余地がある。本稿は、その一つの試みである。

はじめに基本的なデータを再確認しておこう。

K.525の成立にまつわる記録は、モーツァルト自身の『自作品目録』への記載が唯一である。1787年8月10日付けで、彼はこう記している (Mozart1956:64)。

Eine kleine NachtMusick, bestehend in einem Allegro, Menuett und Trio. ―Romance. Menuetto und Trio, und Finale. ― 2 Violini, Viola e Bassi

私たちが知っているのよりメヌエット楽章が一つ多い、5楽章構成であった。

現存する自筆譜では、この本来の第2楽章、第1メヌエットに相当するページ(全8葉中の第3葉)が欠落している。タイトルも付いていないが、編成について は『自作品目録』でやや曖昧だった低音パートが「Violoncello e Contra=Basso」と明確に記されている(Mozart1955)。

この自筆譜のかつての所有者であった楽譜商アンドレによって、1827年頃に最初の印刷譜が作られた。「Serenade」と題されたパート譜集で、編成 は「2つのヴァイオリン、ヴィオラとチェロ(およびコントラバス)のため」とある。コントラバスを括弧に入れ、オプション扱いにすることで、より演奏頻度が高 まることが目論まれたのであろう。楽章は4つしかなく、従って第1メヌエットはアンドレが自筆譜を入手する以前に既に欠落していたものと推察される。

初期の印刷譜としてはこの外、ペータース社から弦楽四重奏曲集の一環として出たものもあるが(Kochel1862:415)、後に見るように、この時期 の出版は作品の普及には殆ど影響しない。その後1883年の旧全集までは特筆すべきエディションもなく、結局のところ作品の普及に貢献したのが、海老澤も指摘 するとおりブライトコップフ版の旧全集とそれに基く実用譜であったことは確かであろう。とはいえ旧全集の出版が普及の直接の契機とも考えにくい。普及の過程で 用いられたのがブライトコップフ版の楽譜であったとしても、普及を促したより強い契機は別にあったと見るべきだろう。

初期の出版が殆ど影響力を持たなかったという事実は、例えばアンドレの初版から約30年後に書かれたヤーンの伝記を見ることで確認できる。膨大な資料調査 に基き、その後の伝記研究の範ともなった浩瀚な著作の中で、ヤーンはこんなことを言っているのである。「四重奏のために書かれたト長調の『アレグロ、メヌエッ トとトリオ、ロマンツェ、メヌエットとトリオ、そしてフィナーレからなるアイネ・クライネ・ナハトムジーク』は、モーツァルトが1787年8月10日付で記載 したもので(アンドレの目録186番)、疑問の余地なく特定の機会のために作曲されたものだが、私の知る限り出版されていない。私はその曲を見たこともなけれ ばそれについて何か聞いたこともない。」(Jahn1859:90f)

一方、ヤーンと同時期に作品目録の編纂に取り組んでいたケッヘルは、自筆譜も出版譜も確認した上で、それを目録の525番に位置付けた (Kochel1862:414f)。これを知ったヤーンは、恐らくケッヘルを通じてK.525に触れる機会を得たのであろう、伝記の第2版で記述を次のよう に改める。「ト長調の『アレグロ、ロマンツェ、メヌエットとトリオ、そしてフィナーレからなるアイネ・クライネ・ナハトムジーク』は、1787年8月10日に 作曲されたもので(K.525)、本来の四重奏曲には属さない。チェロとコントラバスという名称がすでに多重の編成[mehrfache Besetzung]を示しており、そのことは全体的なふるまい、特に内声の扱いによっても強められている。それは軽く、簡潔な形式に仕上げられた機会作品である。」 (Jahn1867:186f)

実際に曲に触れて書かれた文章だが、扱いは軽い。これ以降、19世紀後半から20世紀初頭に現れたモーツァルト伝の主要なものをひとわたり眺めても、 K.525は全く無視されるか、せいぜい軽く触れられる程度であって、「名曲」としてことさら高い評価を得ることは殆どない。ヤーンの仕事を受け継ぎつつ、単 なる改訂以上の貢献をしたアーベルトの場合も同様である。「1787年8月10日の『アレグロ、ロマンツェ、メヌエットとトリオ、そしてフィナーレからなるア イネ・クライネ・ナハトムジーク』(K.525、全集XIII-9)は、チェロとバッソという名称が示すように、多重の編成のために書かれている。まさしく機 会的なセレナードであって、全体に祝祭的な華やかさと、またセレナードらしい繊細な優美さをも備えている。深い感情には欠けるが、しかし最も軽い形式の中で も、当時の様式の特徴が現れている。」(Abert1921:393)

好意的な書きぶりとはいえ、あくまで「軽い機会音楽」としての扱いである。こうした評価が、しかし、ある時期から大きく様変わりする。

「クライネ・ナハトムジーク(K.525)はモーツァルトの最もポピュラーな作品に属する。もっともである。この曲はセレナードのプロトタイプでありなが ら、実はもはやセレナードではない。それをモーツァルトは成長させた。ここにはセレナード本来の性質、素朴で、少しばかり粗削りな素材の作り方、街の空気とい うものが欠けている。このセレナードはコンサートホールに属している。この曲はその寸法にきっちり合うように磨き上げられ、何もかもが最も単純な形にされてい る。形式は交響曲の4楽章形式へと集約され、それによって古いセレナードのしがらみから免れている。……モーツァルトはこのナハトムジークをヴァイオリン2本 とヴィオラ、チェロおよびバスのために書いた。これらの名称はオーケストラ編成を意味し、内面的には交響曲のような形式と結びつく。セレナードというよりシン フォニエッタである。」(Mersmann1933:310f)

「モーツァルトはこの曲を自分自身のために書いた、内的衝動から書かざるをえなかった、という仮定によって謎が全部解けるとしたらどうだろう?……『音楽の 冗談』(K.522)に修正的に対応する作品としてだろうか?……彼のようにきわめて《デリケートな耳》を持つ人間にとっては、あのような退化した音楽に対す る修正が必要だったのである。……『音楽の冗談』で世界秩序を毀損したのち、モーツァルトは『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』で再び秩序を回復する。4つ (または5つ)の楽章は全く簡潔である。音符一つつけ加えることも不可能であろう。」(アインシュタイン1945/1961:288)

前者メルスマンの文章から、1930年代には既にK.525が「最もポピュラーな作品」としての地位を確立していたことが分かる。そしてこのメルスマンと 後者アインシュタインとに共通するのは、K.525本来のセレナードとしての性格を否定し、むしろ単なる機会音楽を超えた「交響曲のような」「秩序」を見出す ことで、極めて高い評価を与えていることである。こうした見方は、アーベルトまでのものとは全く違う。アーベルト(1921)とメルスマン(1933)の間の 時期、つまり1920年代に、K.525の受容史上の大きな転換、その評価を一変させるような何らかの出来事があったという可能性が浮かび上がってくる。

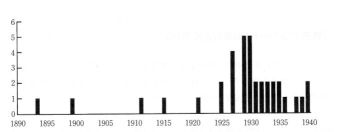

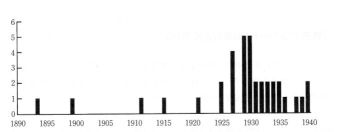

「このセレナードはコンサートホールに属している」とメルスマンは言ったが、実際の演奏会では、K.525はどんな風に採り上げられていたのだろうか。 ウィーン・フィル[VPO]、ベルリン・フィル[BPO]、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス[LGO]という3つのオーケストラの演奏会でこの曲が演奏された 回数を調べてみた(注2)。表1は、1891年から1940年までの50年間に各演奏会に登場した回数を5年ごとにまとめたもの。図1は、3つのオーケストラ の演奏回数の合計を同じ50年間について1年ごとのグラフとして示したものである。

(表1) 公開演奏会へのK.525の登場回数(5年ごと)

BPO LGO VPO 計

1891-1895 1 1

1896-1900 1 1

1901-1905

1906-1910

1911-1915 1 1 2

1916-1920

1921-1925 1 1 1 3

1926-1930 4 2 8 14

1931-1935 4 1 5 10

1936-1940 2 3 5

(図1) 公開演奏会へのK.525の登場回数(3つのオーケストラの合計、1年ごと)

K.525は、ベルリン・フィルでは1893年、ゲヴァントハウスでは1899年、ウィーン・フィルでは1911年に初登場する。モーツァルトのセレナー ド類としては、既にライプツィヒで1850年代、ウィーンでは1860年代から《グラン・パルティータ》K.361や《ハフナー・セレナード》K.250が 度々採り上げられているから、それらに較べるとK.525の登場は遅く、この作品の本格的な演奏がやはり旧全集以降のことであったことが確認できる。

とはいえ、それでも20世紀の初頭まではまだ散発的である。それが1920年代、特にその後半に入って、急速に頻度を増す。前項でモーツァルト文献におけ る言説の変化から予想した「1920年代における受容史上の転換」は、演奏頻度という点からもはっきり見て取れるのである。

ところで、ここで採り上げた3つの演奏会はいずれもハイブラウなオーケストラ演奏会であり、K.525のようなセレナード、しかもそのポピュラリティを確 認するためのデータとしては不十分だという謗りもありえよう。記録に残らないポピュラー・コンサートや、サロンや家庭における私的な演奏実践を通じてまず人気 が高まり、それが後になってハイブラウな演奏会に反映した、ということも考えられるからだ。この点に関しては今後の調査をまつしかないが、既に触れたように実 用的編曲楽譜が比較的少ないことや、文献での記述内容などから判断する限り、やはり1920年代より前に上記3つの演奏会とは無縁のところでK.525の人気 が高まっていた、という可能性は乏しいだろうと予想される。

参考までに、1893年2月27日、ベルリン・フィルに初登場した際の批評を紹介しておこう。「モーツァルトによる弦楽オーケストラのための《アイネ・ク ライネ・ナハトムジーク》がこの夜のオープニングだった。1787年の魅力的な作品で、天のごときヴォルフガングの愛らしく明朗な精神に満ちている。この極上 の音楽作品を、楽団は鮮やかに、また優雅に演奏し、モットル氏の指揮も、表現がどろどろせず、素朴で自然で、内容以上のものを投入しようとはしていなかっ た。」(3月29日付『音楽新報(NZ)』) 第2文の表現(「1787年の魅力的な作品で……」)は明らかに、当時まだこの作品を知らない読者が多数いる、 と想定されていたことを示している。また、オーケストラ演奏会だから当然とはいえ、K.525が「弦楽オーケストラ」で演奏されることにこの評者が何一つ疑問 を感じていないことは、留意されてよい。

ヤーンが既にその著作の第2版で「多重編成」の可能性を示唆していたとはいえ、旧全集の出版から10年、作品の知名度もまだ低い1893年の段階で、 K.525の弦楽合奏による演奏が当然のことと受け止められていたというのは、考えてみれば少し奇妙である。旧全集では、この作品では「弦楽五重奏」として出 版された。ヤーンの著作を隅々までそらんじるようなマニアならともかく、楽譜を通じてこの曲を知った人の殆どはこれを室内楽曲として捉えていたはずであり、 「多重編成」での演奏は、当然のことどころか、むしろ特殊な出来事と見られても不思議ではなかったはずではないか。

恐らく、K.525の「多重編成」による演奏を当然と思わせるような気運が、この曲を取り巻く状況のなかにあったのである。それが何か、具体的に実証する ことは難しい。だが、一つの可能性として有力だと思われるものに、1870年代から起こっていた「弦楽セレナード」の流行がある。

「セレナード」と題された器楽曲の実例を眺めていくと、19世紀の前半は殆ど室内楽形態である。世紀半ばを過ぎてから、オーケストラ編成を想定したものと してブラームスの2曲(1858、1860)が現れるが、これらは直接の後継者や模倣者を生むことなく、いわば孤高の存在となっている。ところが1870年代 に入ると、突然「セレナード」の名を持つ弦楽オーケストラ作品が多量に現れるのである。

「弦楽セレナード」流行の先鞭をつけたのはフォルクマン(Robert Volkmann 1815-1883)であった。彼が1869年に作曲したOp.62とop.63、それに1871年のOp.69という3つの弦楽セレナードは、出版から数年のうちに独墺 圏の各地でしばしば演奏される人気曲となった。これに続いたのがフックス(Robert Fuchs 1847-1927)で、1874年のOp.9から1895年のOp.51まで4曲の弦楽セレナードを発表し、これらも高い演奏頻度を獲得した。ちなみに表2はウィーン・ フィルにおける弦楽セレナードの演奏回数である。

表2 ウィーン・フィルにおける弦楽セレナードの演奏回数

Volkmann Fuchs その他 計

1871-75 2 1 3

1876-80 3 5 8

1881-85 3 2 5

1886-90 1 3 4

1891-95 1 1 1 3

1896-1900 1 1 2

フォルクマンとフックスの演奏頻度が圧倒的だが、その影響力はかなり大きかった。ざっと数えただけでも30人を超す作曲家たちが、1870年代から90年代 までの間に「弦楽セレナード」を発表している。チャイコフスキーやドヴォルザーク、エルガーやスークらの作品も、全てこの流行の中で生まれたものなのである。

こうした気運の中で、文字通り「小さなセレナード」と題されたモーツァルトの作品に出会ったとき、それを弦楽オーケストラで演奏することに人々が抵抗を覚 えなかったのは、むしろ当然だったのかも知れない。それどころか、当節流行のジャンルに往年の天才が遺しておいた先駆的遺産として、積極的に歓迎したかも知れ ないのである。

K.525が「多重編成」で普及することになった経緯は「弦楽セレナードの流行」から理解できるとして、残る最大の問題は既に確認した「1920年代にお ける受容の転換」、急速な人気の高まりと作品像の変質にまつわる謎である。これについても、決定的かつ具体的な原因を特定することは難しいが、考えてみなくて はならない。

ひとまずモーツァルトやK.525から離れ、1920年代に起こった音楽受容一般に関わる大きな出来事として思いつくのは、レコードの普及、とりわけ電器 録音技術の発達によるオーケストラ録音の本格化である。これとK.525との間に何か関係はないのだろうか。

試みに、『世界レコード音楽百科』(Clough & Cuming 1966)の中から、初期のオーケストラ録音の中で録音点数の多い曲を調べてみる。1936年以前に5種類以上の録音がある曲は、モーツァルトとベートーヴェンにそれぞれ 3曲づつある(表3)。録音数に関して、K.525はベートーヴェンの第5交響曲と並んで11種類で、他と較べて格段に多い。注目すべきは一曲当たりの面数 (枚数)で、K.525だけが2枚4面で収まっている。1面に1楽章。枚数が少ないというだけでなく、この曲だけ、楽章の途中でレコードを裏返す必要がないの である。

表3 初期のオーケストラ録音

(1936年以前に5種類以上の録音のあるもの)

モーツァルト アイネ・クライネ~ 11種 4面

モーツァルト 交響曲第40番 5 6

モーツァルト 交響曲第41番 5 7

ベートーヴェン 交響曲第5番 11 8

ベートーヴェン 交響曲第3番 6 12

ベートーヴェン 交響曲第6番 4 6

オーケストラ録音が技術的にもまだまだ困難な時代。レコード1枚の金額も、今よりはるかに高価だった時代。オーケストラ音楽の花形は何といっても交響曲 だったが、それとほぼ同じ構成を持つ楽曲が、より少ない時間で録音でき、より安価に買え、しかも裏返しの手間もない、となれば、録音数も多くなり、よく売れた のも当然だろう。K.525は、オーケストラ録音文化の黎明期に、恐らく手軽に聴ける小交響曲として、交響曲の入門編としての役割を担って売られ、また聴かれ たのである。こう考えれば、メルスマンがこの作品をもっぱら「小交響曲」として褒め称えたことの納得もいく。

このことを実証するためには、各レコードの販売点数など、まだまだ調査すべきことがある。レコードの普及が人気を高めたのか、それとも人気があったから多 くのレコードが作られたのか、という点も、見極めなければならない。だが少なくとも、1920年代における急速な人気の高まりとレコード録音とが相関的な関係 にあり、決して無関係ではないということは、確実だと思われる。

今のところ描きうるK.525普及のプロセスは、まず旧全集の出版によって演奏の可能性が生まれ、それがちょうど「弦楽セレナード」流行のさなかであった ために、弦楽オーケストラでの演奏が一般化した。そして少しづつ知名度が上がってきたところにレコード録音が始まり、たまたま規模の上でSPレコードにぴった りであったK.525は、「小交響曲」としての役割を担いながら急速に人気を高めて、「名曲」としての地位を確立した、というものである。

考えてみれば、フォルクマンやフックスによる弦楽セレナードの流行がなければ、この曲が弦楽オーケストラで演奏された可能性は少なく、従って後に「小交響 曲」として見直されることもなかっただろう。また、第1メヌエットの欠落がなく、作曲時と同じ5楽章構成のままで伝承していたなら、SPレコードで5面3枚を 必要とすることになって、これほどレコードが普及しなかったかもしれない。偶然トルソの形で伝承していたからこそ、この曲は今日のような「名曲」としての地位 を確立することになったのかも知れないのである。

K.525が「名曲」である所以を、その明朗や性格や簡潔な形式といった作品の内部に求める人は多い。しかしその受容のプロセスをたどってみると、むしろ 偶然をも含めた外的な契機こそが、この曲の普及を促し、評価を高めていったことがわかる。名曲は名曲として生まれるのではない。名曲になるのである。

■注1:ちなみに日本では、この曲について現在50種以上の演奏による70種を超すディスクが発売されている。またRosing1991によれば、ドイツでは1978年か

ら1989年までの間に22種類にわたるこの曲の「ポピュラー音楽」への編曲がレコード発売されたという。

■注2:ウィーン・フィルについてはKraus & Schreinzer

1942、ベルリン・フィルについてはMuck 1982、ゲヴァントハウスについてはDorffel

1884による。なお、ウィーン・フィルの場合K.525を演目として大規模な演奏旅行に出たことが何回かあり、その際の各地での演奏を全てカウントすると統計上の歪みが

大きくなると判断し、定期的に演奏会が行われていたウィーンとザルツブルクでの演奏に絞ってカウントしてある。

Abert 1921

Hermann Abert: W. A. Mozart Herausgegeben als fünfte,

vollstandig neu bearbeitete und erweiterte Ausgabe von Otto Jahns Mozart ,

Zweiter Teil (Leipzig)

Brügge 1996

Joachim Brügge: Zum Personalstill Wolfgang Amadeus

Mozarts - Untersuchungen zu Modell und Typus am Beispiel der "Kleinen

Nachtmusik" KV 525 (Wilhelmshaven)

Clough & Cuming 1966

Francis F. Clough & G. J. Cuming: The World's

Encyclopaedia of recorded Music (London)

Dörffel 1884

Alfred Dörffel:Die Gewandhaus-Konzerte zu Leipzig,

1781-1881 (rep. 1980, Leipzig)

海老澤 1987

海老澤敏:『新モーツァルト考』(東京)

アインシュタイン 1945/61

アルフレート・アインシュタイン『モーツァルト』(浅井昌男訳、東京)

Jahn 1859

Otto Jahn: W. A. Mozart Vierter Theil (Leipzig)

Jahn 1867

Otto Jahn: W. A. Mozart Zweite durchaus umgearbeitete

Auflage Zweiter Theil (Leipzig)

Köchel 1862

Ludwig Ritter von Köchel: Chronologische-thematisches

Verzeichniss sammtlicher Tonwerke Wolfgang Amade Mozarts (Leipzig)

Kraus & Schreinzer 1942

Wiener Philharmoniker 1842-1942 (Festschrift),

Statistik (Hrsg. von Dr. Hedwig Kraus & Karl Schreinzer, Wien)

Mersmann 1933

Hans Mersmann: Die Kammermusik. 1.Bd. Die Kammermusik

des XVII. Und XVIII. Jahrhunderts bis zu Haydn und Mozart (Leipzig)

Mozart 1955

Wolfgang Amadeus Mozart : Eine kleine Nachtmusik

(Faksimile der autographen Partitur, Kassel)

Mozart 1956

Wolfgang Amadeus Mozart : Verzeichnis aller meiner

Werke (hrsg. von E.H.Muller von Asow, Wien/Wiesbaden)

Muck 1982

Peter Muck:Einhundert Jahre Berliner Philharmonisches

Orchester 3.Bd. (Tutzing)

Rosing 1991

Helmut Rosing : "Mozart-Adaptionen in der popularen

Musik seit 1975" in Das Phanomen Mozart im 20. Jahrhundert

(Anif/Salzburg), pp.341-356