(Chappll 1859: 686)

★本サイトは引っ越しました。5秒後にジャンプします。

ジャンプしない場合は、 ここ をクリックしてください。★

音楽を含む文化現象の実態をとらえようとする場合、経済的・社会的側面を抜きにして考えることはできない。たとえば、本論の考察対象となる19世紀前半の庶民 がどのような音楽に親しんでいたか、はあまり知られていない。新聞や雑誌等の情報記録メディアがまだ高価で庶民の手に届かなかった時代、手がかりとなる史料自体がたいてい貴族や富裕層に関するものに限られていたからである。

そうしたなかで、有益な情報源となるのがディケンズCharles Dickens(1812-70)の小説である。『オリヴァー・ツィスト』や『デイヴィッド・コパフィールド』を初めとするディケンズの小説は、むろんフィクションであるとはいえ、当時の、多くは貧困と隣り合わせに生きていた人々の生活ぶりをきわめて克明に伝えてくれる、一級の文化史資料となりうるものである。

そこで本項では、とりわけディケンズ本人の自伝的性格が強いと評されている『デイヴィッド・コパフィールド』に描かれた音楽的場面を眺めながら、当時の庶民の音楽文化の様子を伺うことを試みたい。

ディケンズの著作にはしばしば音楽に関する記述が登場し、その内容を網羅的に調査した先行研究も存在する。ライトウッドの『ディケンズと音楽』(Lightwood 1912)である。賛美歌に関する著作などもある音楽研究者ライトウッドは、多くの文学研究者たちとは異なる立場から、書簡集まで含めたディケンズの全著作の中にどのような音楽的記述があるかを丹念に調べ、その傾向からディケンズ本人の音楽的関心を探るとともに、登場した楽曲それぞれの出典や由来についても調べている。得難い研究だが、音楽を、それがどのような場面で誰によって演奏されているか、といった小説の文脈から切り離して抽象的に眺める傾向があり、それは結局その音楽が描かれている社会的文脈からも切り離すことになってしまっている。

本項では、出発点としてライトウッドの研究を参考にしつつも、そこで捨象された文脈をなるべく意識し、その音楽が本来どのようなところで生まれ、小説の中ではどのような人物によってどのようなものとして使われているか、を考えたい。

なお『デイヴィッド・コパフィールド』に描かれた年代は、主人公が生まれてから作家として地位を確立する頃までであるが、音楽的描写の多くはその少年時代と青年時代に含まれている。1812年生まれのディケンズによる自伝的作品と考えると、およそ1820年代・30年代頃の状況が小説に反映されていると考えてよいだろう。

『デイヴィッド・コパフィールド』の中で、曲名や歌詞が記されていることから具体的に曲が同定できるのは、殆どの場合歌曲である。そこで、まずは歌が歌われる具体的な場面を、小説の流れを追いながら眺めていく。なお以下の記述における曲名の原文表記はライトウッド、曲名と本文の邦訳は石塚祐子訳の岩波文庫版を踏まえている。

母子家庭で育ったデイヴィッドは、母の再婚を機に寄宿制のセーラム学園に入学。冬休みになり、厳しい寄宿生活から逃れて帰宅したものの、母の後夫マードストンとその姉の存在によって、我が家は安心できる場所ではなかった。

そりゃもう、夜ときたら、いたたまれないったらなかった。ろうそくが灯されると、何か自分のことをしなさいということだけど、だからといって思いきって娯楽の本を読もうという勇気もなく、頭はカチカチ、心はもっとガチガチの算数の論文か何かをじっくりと読むことにしたが、するとその途端、度量衡表が「英国よ、統治せよ」とか「憂鬱を追っ払え」の曲に合わせてメロディーとなって、そうなるとこの表の音符はじっとしていてはくれないから、もはや勉強なんかできたものじゃなく、それはおばあさんが針に糸を通すみたいなもんで、一方の耳からもう一方の耳へ、僕の不運な頭をするっと掠めていってしまうのだった。

What evenings, when the candles came, and I was expected to employ myself, but, not daring to read an entertaining book, pored over some hard-headed, harder-hearted treatise on arithmetic; when the tables of weights and measures set themselves to tunes, as 'Rule Britannia', or 'Away with Melancholy'; when they wouldn't stand still to be learnt, but would go threading my grandmother's needle through my unfortunate head, in at one ear and out at the other! What yawns and dozes I lapsed into, in spite of all my care; what starts I came out of concealed sleeps with; what answers I never got, to little observations that I rarely made; what a blank space I seemed, which everybody overlooked, and yet was in everybody's way; what a heavy relief it was to hear Miss Murdstone hail the first stroke of nine at night, and order me to bed!

(第8章、邦訳第1巻p.308)

落ち着かない夜に少年デイヴィッドの頭で鳴り響き、悩ませたのが2つの歌。日頃とりわけ音楽と深く関わっているとはいえない少年の意識の底に潜んでいるということから、幼い頃から日常的に耳にしていた、それだけ人口に膾炙していた曲であったことが伺える。

我が国では原題のまま《ルール・ブリタニア》と呼ばれることが多い《英国よ、統治せよ》は、今日でもイギリスの準国歌というべき位置にあって広く愛唱され、またことあるごとに演奏されている曲。作曲はトマス・アーンThomas Arne (1710-1778)。18世紀のロンドンを代表する作曲家で、ヘンデルやペプーシュとともに(王立)音楽家協会の設立にも貢献した人物であった。彼が1740年にマスク《アルフレッド》のために書いた音楽の一つがこの《ルール・ブリタニア》で、ブリトンの守護女神ブリタニアの支配とブリトンの永遠の繁栄を讃えている。

譜例1 英国よ、統治せよ Rule Britannia

(Chappll 1859: 686)

一方《憂鬱を追っ払え》の音楽は、実はモーツァルトの歌劇《魔笛》の中で魔法の鈴の音に合わせて歌われる有名な旋律「きれいな音だDas klinget so herrlich」である。《魔笛》がウィーンで初演されたのが1791年、ロンドン初演は1811年のことだが、一方で”Away with Melancholy”という歌詞はすでに1790年の歌集 に見られ、また1806年の歌集 には作曲者としてモーツァルトの名まで記されていることから、もともとモーツァルトの曲とは違った旋律で歌われていた歌詞に、歌劇全体より早くロンドンに紹介されていたモーツァルトの旋律が合体して広まったものと考えられる。

譜例2 憂鬱を追っ払え Away with Melancholy

(Mozart: Away with Melancholy (New York n.d.)

母を亡くし自活を強いられたデイヴィッドは、ロンドンのマードストンの会社で働くことになるが、そのさい下宿したのがミスター・ミコーバーの家。ミコーバーは気の良い中年男だがいつも金に困っており、デイヴィッドを下宿させたのも貧困ゆえのこと。ミコーバー夫妻はしばしば自分たちの境遇を親子ほども年下のデイヴィッドに愚痴り、彼らの間にはいつしか「奇妙な対等の立場の友情」が芽生える。

土曜日の晩、ミスター・ミコーバーが話の初っ端では興奮したようにむせび泣いておきながら、終わり頃には「ジャックの幸せ、可愛いナンよ」を口ずさんでるなんてことは、別に珍しいことではなかった。

It was nothing at all unusual for Mr. Micawber to sob violently at the beginning of one of these Saturday night conversations, and sing about Jack's delight being his lovely Nan, towards the end of it.

(第11章、邦訳第1巻p.410)

ミコーバー氏が身の上を愚痴っているところで、氏の楽観的な性格が良くわかる。

その象徴となっているのが“Lovely Nan”の歌。劇作家であり、「歌う役者」として自ら舞台でも活躍したディブディンCharles Dibdin (1745? – 1814)が作詞作曲した歌で、具体的な演目は分からないものの、やはり劇場を通して広まったものと思われる。旋律は特徴的ではあれけっして歌いやすくはなさそうだが、それが思わず出てくるところは音楽好きなミコーバー氏ならではのことかもしれない。

譜例3 可愛いナン Lovely Nan

The Songs of CHARLES DIBDIN, Chronologically Arranged, vol. II (London 1848) p.39ff

借金のあげく債務者監獄に送られたミコーバー氏の釈放を祝うパーティーの席で、ミコーバー夫人が酒に酔って興奮する。助けを求めようとデイヴィッドがミコーバー氏を探すと、当人は別のグループで「コーラスの指揮をとって」いた。

奥さんはこの時にはもう絶叫していたから、ぼくは怖じ気づいて、クラブの部屋に逃げ出し、長テーブルでちょうど司会役を務め、

はい、はい、老いぼれ馬、

どう、どう、老いぼれ馬、

はい、はい、老いぼれ馬、

はい、そら、どーう

と、コーラスの指揮をとっているところだったミスター・ミコーバーを遮って、ぼくが、奥さんが緊急事態です。と知らせると、突然わっと泣き出し、たった今までご相伴にあずかっていた小エビの頭と尻尾をチョッキいっぱいくっつけたまま、ぼくと一緒に抜け出してきた。Mrs. Micawber having now raised her voice into a perfect scream, I was so frightened that I ran off to the club-room, and disturbed Mr. Micawber in the act of presiding at a long table, and leading the chorus of

Gee up, Dobbin,

Gee ho, Dobbin,

Gee up, Dobbin,

Gee up, and gee ho—o—o!

with the tidings that Mrs. Micawber was in an alarming state, upon which he immediately burst into tears, and came away with me with his waistcoat full of the heads and tails of shrimps, of which he had been partaking.

(第12章、邦訳第1巻p.428)

そこで歌われていた曲《はい、はい、老いぼれ馬》は、1750年頃からブロード・サイドとして売られたり歌曲集に掲載されたりして広まっていたもの。バラッドの多くがそうであったように、旋律と歌詞の対応関係はさほど厳密ではなく、19世紀の曲集2つ(譜例4a、b)を見較べても、途中から旋律の輪郭に共通点はあるものの、冒頭の2小節などは全く違う動きになっている。ミコーバー氏たちが歌っていたのが実際にどんなメロディーだったかはわからないが、ジーグ風の軽快なリズムを持った、こうしたヴァリアントの一つであったことは確かであろう。

邦訳ではミコーバー氏が「コーラスの指揮をとって」いた、とあるが、曲の由来からして多声の合唱編曲として歌われたかどうかは疑わしく、原文も「leading the chorus of」であり、chorusの語には歌のリフレイン部分を指す用法もあるので、ここは仲間の前で腕を振り振り指揮をするミコーバー氏の姿を想像するよりも、むしろ「サビの部分を率先して歌っていた」という程に解釈しておけばよいだろう。

譜例4 はい、はい、老いぼれ馬 Gee up, Dobbin

a Kidson: Old English Contrydances (London 1890) p.8

b (Chappell 1859: 691)

自由になったミコーバー氏はロンドンを離れることになり、デイヴィッドもマードストンから逃れようと大叔母のいるドーヴァーを目指すが、途中で持ち金と荷物を奪われ、仕方なく徒歩と野宿で旅を続ける。上着を売って金に換えようとデイヴィッドは一軒の古着屋に立ち寄る。店の主は酒に酔って不機嫌そうな老人で、デイヴィッドに物々交換を持ちかけるが、デイヴィッドはどうしても現金が必要だと粘る。そこに近所の子供たちが集まってきて老人をからかい、老人が怒る、という場面である。

老人は時おり、怒り心頭のあまり、ぼくを子供たちの一味と勘違いし、ぼくのところに向かってきて、おまえを八つ裂きにしてやるとでも言わんばかりの剣幕だったが、かろうじてうまい具合に、あれ、ぼくだった、と気がついては店の中に取って返し、ベッドの上にごろりと寝転がって、声の響きから察するに「ネルソンの死」を狂乱した様子で、例の突風じみた節づけをしてわめき立てるのだった。まずどれも「ああ」で始まり、数え切れないほど「ゴルー」が間にはさまるのだった。

Sometimes in his rage he would take me for one of them, and come at me, mouthing as if he were going to tear me in pieces; then, remembering me, just in time, would dive into the shop, and lie upon his bed, as I thought from the sound of his voice, yelling in a frantic way, to his own windy tune, the 'Death of Nelson'; with an Oh! before every line, and innumerable Goroos interspersed.

(第13章、邦訳第2巻p.20)

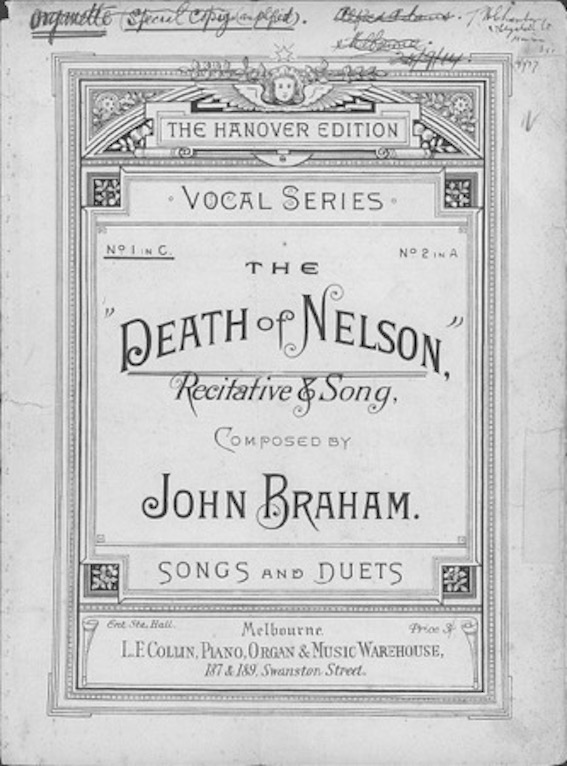

『デイヴィッド・コパフィールド』全編の中でもおそらく最も文化的に貧困ではないかと思われるこの登場人物が酔った勢いでわめき立てる歌が、《ネルソンの死》。サミュエル・アーノルドSamuel James Arnold (1774-1852)の台本に当時一番人気のテノール歌手ブレアムJohn Braham (1774-1856)が作曲したオペラ《アメリカ人》(1811)の中の曲で、たちまち独立した歌曲として頻繁に演奏されるようになった。

譜例5 ネルソンの死 The Death of Nelson

Braham: The Death of Nelson (Melbourne n.d.)

大叔母に引き取られたデイヴィッドは、カンタベリーの学校で再び学業を続けることになり、弁護士ウィックフィールド氏のもとに下宿。その後しばらくして偶然ミコーバー氏と再会し、彼の家を訪ねて宴が始まる。

パンチが影もかたちもなくなる頃には、ミスター・ミコーバーはますます人なつっこく上機嫌になった。奥さんの気分も上々となり、ぼくらは「懐かしい昔」を斉唱した。歌詞が「さあ、手を取ろう、我が友よ」のところに来ると、テーブルを囲んでみんな一緒に手をつなぎ、「杯をあげよ、たっぷり一気飲み」と歌いあげては、歌詞の意味もさっぱり分かっていないのに、みんなすっかり胸を熱くしていた。

As the punch disappeared, Mr. Micawber became still more friendly and convivial. Mrs. Micawber's spirits becoming elevated, too, we sang 'Auld Lang Syne'. When we came to 'Here's a hand, my trusty frere', we all joined hands round the table; and when we declared we would 'take a right gude Willie Waught', and hadn't the least idea what it meant, we were really affected.

(第17章、邦訳第2巻p.216)

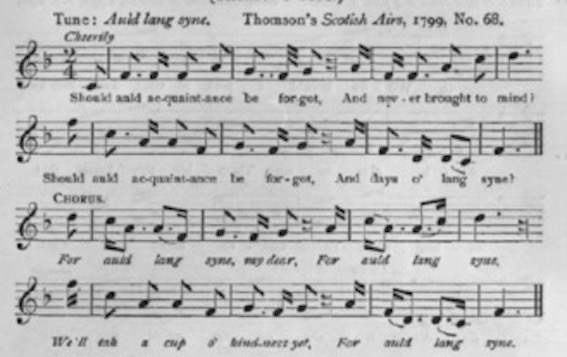

「Auld Lang Syne」は我が国では『蛍の光』として知られている歌で、もともとは古い友情と再会の喜びを歌ったものであり、今日でもスコットランドのみならず世界各地に広まって愛唱されている。

歌詞はスコットランドの詩人バーンズRobert Burns (1759-1796)が「古い時代の古い歌で、これまで印刷されたことも筆写されたこともなく、私が初めてある老人が歌うのを書き記したもの」 として発表したものだが、今日ではバーンズ自身の創作と見なされている。

これに対して旋律の由来はややこしい。当初バーンズの頭にあったのは、今日知られているものとは別の旋律であったという。一方、今日知られている旋律そのものは、明快な形での記録はシールドWilliam Shield (1748-1829)が1781年の歌劇《ロジーナ》の序曲で引用したのが最初とされるが、原型はより古い時代の舞曲に遡る。そして、この旋律と「Auld lang Syne」の詩が結びついた最初の例として知られているのは1799年の曲集であったという 。

デイヴィッドがミコーバー夫妻との再会を懐かしんで歌ったのは、おそらく今日とほぼ同じ形であったと思われる。

譜例6 懐かしい昔 Auld Lang Syne

James C. Dick: The Songs of Robert Burns.(London etc, 1903) p.209

カンタベリーの学校を卒業したデイヴィッドは世間を知るための旅に出るが、途中でセーラム校時代の友人スティアフォースと出会い、二人でデイヴィッドの乳母ペゴティーの実家を訪ねる。

スティアフォースはミスター・ペゴティーに、「嵐は吹きすさぶ、吹きすさぶ、吹きすさぶ、その時に」を歌わせた、というよりはわめきちらさせたと思ったら、今度は自分で船乗りの歌を哀感たっぷりに見事にうたってきかせたので、本物の嵐が悲嘆に暮れて舟の家の周りに忍び寄ってきて、水を打ったようにしんと静まりかえったなかを低くざわざわ囁きながら、じっと耳を澄まして聴いているんじゃないかと思ったほどだ。

He got Mr. Peggotty to sing, or rather to roar, 'When the stormy winds do blow, do blow, do blow'; and he sang a sailor's song himself, so pathetically and beautifully, that I could have almost fancied that the real wind creeping sorrowfully round the house, and murmuring low through our unbroken silence, was there to listen.

(第21章、邦訳第2巻p.344)

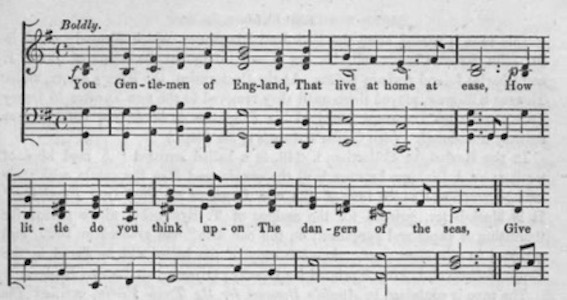

乳母の兄ペゴティー氏は船乗りだったから、歌うのも海の歌である。《嵐は吹きすさぶ》のフレーズは、ディケンズ文献では詩人キャンベルThomas Campbell (1777-1844)の詩「英国の船乗りたちよ Ye Mariners of England」から取られたものと言われているが、チャペルによれば実際にはそれより1世紀も前からバラッドとして広まっていたものであるらしい 。

なお、これに続けてスティアフォースが歌う「船乗りの歌 a sailor's song」については詳しいことは何も分からない。

譜例7 嵐は吹きすさぶ,その時に When the Stormy Winds

(Chappell 1859: 293)

就職が決まり独り立ちしたデイヴィッドは、自分の新しい部屋にスティアフォースとその友人たちを招待して宴会を開く。

さらに調子に乗っていると、突然、誰かが盛んに歌をうたっているのに気がついた。マーカムがうたっていて、歌の方は、「心配事で男の心はふさいでいても」だった。うたい終えると、マーカムは「女に乾杯」しようと言った。

went on, by finding suddenly that somebody was in the middle of a song. Markham was the singer, and he sang 'When the heart of a man is depressed with care'. He said, when he had sung it, he would give us 'Woman!'

(第24章、邦訳第2巻p.451)

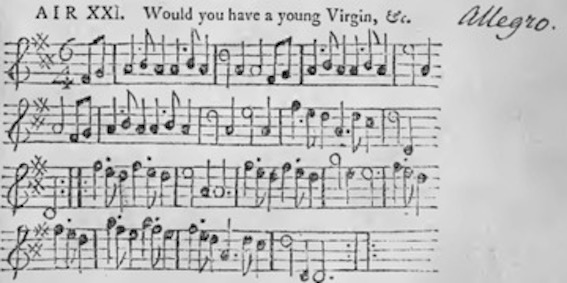

スティアフォースの友人マーカムが歌っている《心配事で男の心はふさいでいても》はジョン・ゲイJohn Gay (1685-1732)の《乞食オペラ》第21曲で主人公のマックヒースが歌うもの。ただし、この「バラッド・オペラ」の多くの曲と同様、詩や旋律の原型はより古くに遡るようである。

譜例8 心配事で男の心はふさいでいても When the heart of a man is depressed with care

J. Gay: The Beggar’s Opera (London1765)

カンタベリー時代に世話になったウィックフィールド氏の娘アグネスから、氏の事務所に務める若者ユライアが娘もろとも事務所を乗っ取ろうと企んでいる、という相談を受けたデイヴィッドは、とあるパーティーの席でユライアの腹を探ろうとする。ユライアは言う。

お嬢様は、私のものです。いいですか、コパフィールドの坊ちゃん。こんな歌がございましたっけ。「王冠も辞そう。あの娘をぼくのものだ、と言うためだったら」。いつか、そうなりますとも

I call her mine, you see, Master Copperfield. There's a song that says, "I'd crowns resign, to call her mine!" I hope to do it, one of these days.'

(第25章、邦訳第3巻p.51)

引用されている歌はフックJames Hook (1746-1827)作曲、マクナリーLeonard McNally (1752-1820)作詞の歌曲《リッチモンドヒルの娘 The Lass of Richmond Hill》。作詞者マクナリーが自分の婚約者を讃えたもので、1790年頃出版されて瞬く間に広まり、アメリカでも愛唱されたという。

譜例9 王冠も辞そう。あの娘をぼくのものだ、と言うためだったら(リッチモンドヒルの娘) I'd Crowns Resign, To Call Her Mine

W. L. Tomlins(ed.): The Laurel Song Book (Boston 1921)

セーラム学園時代の友人トラドルスを訪ねると、そこの大家はなんとミコーバー夫妻。何度目かの奇妙な再会を歓んでデイヴィッドは彼らを自分の住まいに招待し、そこで彼らはまた《懐かしい昔》(譜例6)を歌うのだった。

「じゃあ、ひとつ乾杯といきましょうか」ミスター・ミコーバーは言った。「わがコパフィールド君が昔の誼で、馴れ馴れしくしてもお許し願えるのならね。わがコパフィールド君も私もまだ若かった頃、ともに肩を寄せ合い、悪戦苦闘しながら世の中を突き進んでいったあの時代を祝して。私とコパフィールドのことを、いつかともにうたった歌で言えば、 一緒(とも)に丘を駆け回っては、デイジーを摘んだっけ ――比喩的な言い方をすれば――折りあるごとにでしたね。

'Then I will drink,' said Mr. Micawber, 'if my friend Copperfield will permit me to take that social liberty, to the days when my friend Copperfield and myself were younger, and fought our way in the world side by side. I may say, of myself and Copperfield, in words we have sung together before now, that

We twa hae run about the braes

And pu'd the gowans' fine

—in a figurative point of view—on several occasions.

(第28章、邦訳第3巻p.133)

場面は前項の続き。宴も終わりに近づこうとする頃、ミコーバー夫人が若い頃から得意な歌を披露してくれる。

ティーが済んでから、今度は暖炉の前でぼくらはいろんな話をした。すると、ありがたいことに[ミコーバーの]奥さんは(初めてお会いしたとき、こういうのが、まさに食卓用ビールみたいに気の抜けた、反響ひとつしない声ってやつかと思ったことを、ふと思い出すのだけれども、小さな、か細い平板な声で)、「勇敢な白服の軍曹」と「可愛いタフリン」といった十八番の歌をうたってくれた。というのも、奥さんは娘時代、パパとママと暮らしていた頃、この二曲の持ち歌で名を馳せていたのだそうだ。ミスター・ミコーバーが話してくれたところによると、ご両親の家で初めて会った折に、「軍曹」の方をうたうのを聴いてすっかり心奪われたのが、「可愛いタフリン」をうたい出した頃には、この女を射止めるか、だめなら討ち死にだ、とまで覚悟を決めたのだそうだ。

After tea, we discussed a variety of topics before the fire; and Mrs. Micawber was good enough to sing us (in a small, thin, flat voice, which I remembered to have considered, when I first knew her, the very table-beer of acoustics) the favourite ballads of 'The Dashing White Sergeant', and 'Little Tafflin'. For both of these songs Mrs. Micawber had been famous when she lived at home with her papa and mama. Mr. Micawber told us, that when he heard her sing the first one, on the first occasion of his seeing her beneath the parental roof, she had attracted his attention in an extraordinary degree; but that when it came to Little Tafflin, he had resolved to win that woman or perish in the attempt.

(第28章、邦訳第3巻p.148)

《勇敢な白服の軍曹》は《ホーム・スイート・ホーム》で有名な作曲家ビショップHenry Rowley Bishop (1786-1855)が作曲、軍人であり劇作家でもあったバーゴインGeneral John Burgoyne (1722- 1792)作詞による歌曲。その旋律は今日でもスコットランドの伝統舞曲として愛好されている。

譜例10 勇敢な白服の軍曹 The Dashing White Sergent

Henry R. Bishop: The Dashing White Sergent (Baltimore, n.d.)

《可愛いタフリン》はホア Prince Hoare (1755-1834)の台本にストレース Stephen Strace (1762-1796)が作曲した「音楽エンタテインメント」《三人と悪魔Three and Deuce》(1795)の中の曲であった。

譜例11 可愛いタフリン Three and Deuce

Stephen Storace: Three and Deuce (London, 1790s).

勤務先の娘ドーラとの恋が実るかと思えば、頼ってきた大叔母は破産する。デイヴィッドの周辺が波乱に富む一方で、ミコーバー氏はロンドンを離れカンタベリーに新生活の可能性を見出そうとする。人生のあれこれについてデイヴィッドと語り合う中で、ミコーバー氏は息子をカンタベリー大聖堂の聖歌隊に入れるという野心をもらす。

なあ、コパフィールド君、私は倅に国教会の聖職に就くための教育を受けさせるつもりでいるんだが、こいつのためにも、名を成せたらいいがと思っているのは嘘じゃありません」 「国教会の聖職ですって}合間合間にユライア・ヒープのことをまだつくづくと考えながら、ぼくは言った。

「そうなんです」ミスター・ミコーバーは言った。「こいつは素晴らしい裏声をもっていましてね。だから、まず手始めは少年聖歌隊でしょうね。カンタベリーに落ち着いて、あっちで人間関係も出来れば、きっと大聖堂付属の聖歌隊に空きができたときに、うまくチャンスを摑めると思うんですよ」

もう一度ミコーバー家の長男をしみじみ眺めてみれば、なるほど声が眉の奥からでも出てくるみたいな、そんな表情をしていたし、事実ぼくらに「キツツキとんとんの歌」を歌ってくれる時がやがてきて(歌うか、寝るか、どっちかにしろと言われて)、本当にそうらしかったからだ。歌が上手だね、とずいぶんほめちぎってから、ぼくらは世間話を始めた。It is my intention, my dear Copperfield, to educate my son for the Church; I will not deny that I should be happy, on his account, to attain to eminence.' 'For the Church?' said I, still pondering, between whiles, on Uriah Heep. 'Yes,' said Mr. Micawber. 'He has a remarkable head-voice, and will commence as a chorister. Our residence at Canterbury, and our local connexion, will, no doubt, enable him to take advantage of any vacancy that may arise in the Cathedral corps.' On looking at Master Micawber again, I saw that he had a certain expression of face, as if his voice were behind his eyebrows; where it presently appeared to be, on his singing us (as an alternative between that and bed) 'The Wood-Pecker tapping'. After many compliments on this performance, we fell into some general conversation;

(第36章、邦訳第3巻p.426)

《キツツキとんとんの歌》は、モーツァルトとの交遊でも知られる名テノール歌手マイケル・ケリー Michael Kelly (1762-1826)がトマス・ムーア Thomas Moore (1779-1852)の詩に作曲したもの。表現力に富んだ歌唱で人気を博したという。ムーアの詩はもともと「Ballad Stanzas」という抽象的なタイトルであったが、ケリーの歌はリフレインのフレーズから「キツツキThe Woodpecker」あるいは「キツツキの歌Woodpecker Song」として普及することになった。

譜例12 キツツキとんとん The Wood Pecker

Michael Kelly: The Wood Pecker, A Ballad (London, n.d.)

ドーラの父でデイヴィッドの雇い主スペンロウ氏が急逝、ドーラは失意の余り病の床に就く。ドーラの友人ミス・ミルズによる看病日記の一部。

水曜日。D、比較的元気回復。楽しい曲を所望し、「夕べの鐘」の歌を披露する。ただし、心なごませずじまいで、むしろ逆効果。

Wednesday. D. comparatively cheerful. Sang to her, as congenial melody, "Evening Bells". Effect not soothing, but reverse.

(第38章、邦訳第4巻p.45)

岩波文庫の訳注には「トマス・ムーアの『物語詩』(1818年)より」とある。恐らくムーアが1818年に出版した「National Airs」中の一編「Those Evening Bells」のことで、「あの夕べの鐘、あの夕べの鐘、その音楽はどれほど多くの物語を語るのだろう」と歌われる。原詩には「『ペテルブルクの鐘』の旋律で」という但し書きもついているが、そうした旋律やもとになった歌があった訳ではなく、ムーアの創作と考えられる。ムーアと同郷であるアイルランドの作曲家スティーヴンソンJohn Stevenson (1761-1833) の旋律で歌われていた。

一方ライトウッドはその曲ではなく、イギリスの作曲家リー George Alexander Lee(1802-1851)の二重唱だと主張し、「帰っておいで、帰っておいで、夕べの鐘が鳴っている、甘く、甘く、もうお祈りの時間だよ Come away, come away, evening bells are ringing, Sweetly, sweetly; 'tis the vesper hour.」という歌詞が付いている、という。残念ながら今回の調査ではその曲を確認することは出来なかった。同じリーの《夕べの鐘が響く時 When Evening Bells Are Chiming》という作品は見つかったが、ライトウッドが言及しているような歌詞ではなく、二重唱でもなかったので、同様に「夕べの鐘」にちなむ別の曲があるのかもしれないが、手がかりは全くない。

ライトウッド説の可能性は捨てられないものの、ムーア=スティーヴンス作品の方が楽譜も多く確認でき、リー作品より普及していたと考えられること、ムーアの詩は最初幸せそうに始まりながら途中で「あの楽しい時間も過ぎ去ってしまった。かつて歓んでいた心も今は暗い墓の中」と雰囲気を一転させており、それが「むしろ逆効果」というミルズ嬢の記述とうまく呼応すること、などから、恐らくディケンズの念頭にあったのはムーア=スティーヴンスの曲ではないかと考えられる。

譜例13 夕べの鐘 Evening Bells

J. Stevenson: Those Evening Bells (Boston, n.d.)

以上見てきた14ヶ所が、『デイヴィッド・コパフィールド』に登場する歌の場面のうち曲目の同定が可能なものである。ちなみにライトウッドはこのほかに8ヶ所を指摘しているが、そのうち4つは会話中の詩の引用であって歌われているとは考えられないもの、2つは情報が曖昧で特定できないもの、残る2つはライトウッドの言及にもかかわらず存在が確認できないもの、であった。14のうち2回出てくるのは《遙かな昔》一曲だけで、都合13曲が登場することになる。

歌い手として圧倒的に重要なのはミコーバー氏で、14ヶ所のうち4、奥さんや息子も入れるとミコーバー家で7ヶ所、全体の半分を占める。一家の音楽好きが伺える。それ以外ではデイヴィッド本人が2回(頭に浮かんできただけで実際に歌っているわけではないが)、古着屋の老人、船乗りペゴティー氏、友人のマーカム、ユライア、ミルズ嬢が各1回ずつとなっている。

歌の来歴を見ると、《魔笛》に由来する《憂鬱を追っ払え》を含め、劇作品から生まれた曲が5つ、舞台上演を前提としない詩に付曲したものやバラッドなどの歌曲が8つ。ただし、歌曲とはいっても、その作曲者の多くは舞台関係の仕事に関わる人たちであり、《キツツキの歌》のように、本来は詩集の中の一編であっても、舞台上演を通じて広く知られるようになったという経緯が明白に分かっているものもあって、両者の境目は必ずしも明確ではない。

この作品で描かれている時代はほぼ1820~30年代と見られるが、登場する歌が作られたのはそれより少し前、18世紀からせいぜい1810年代初めまでである。

総じて、当時の音楽の発信地は劇場であり、一時代前の劇場で生まれた音楽が時間とともに人々の間に浸透し、次の時代の共有財産となっていく、という流れが見てとれる。

ところで、歌っている人たちの「階級」を「上中下」で考えるとするなら、古着屋とペゴティーの二人が「下」、残りは「中」ということになるだろう。だがそうした「階級」の違いは、歌われている歌とはあまり関係がないようである。古着屋の老人が酔いにまかせてわめき立てる《ネルソンの死》も、幼いデイヴィッドを悩ませた《ルール・ブリタニア》やミコーバー夫人の得意な《可愛いタフリン》と、来歴に関しては何ら変わるところがない。

ディケンズからは離れるが、1841年10月15日付のTimes紙にノッティンガムで開かれた保守党の集会(Conservative Festival)に関する記事が掲載されている。250人の紳士淑女が一堂に会したこの集まりでは、飲食や演説に優れた金管バンドが華をそえ、以下のように「いろんなpopularな音楽(a variety of popular music)」を演奏したという。

《ゴッド・セイヴ・ザ・クイーン》

《古き英国のロースト・ビーフ》

《ルール・ブリタニア》

《全ての良き娘たちに健康を》

《みよ勇者は帰る》

「国歌」

今日も儀式などで耳にする曲が並んでいる。詳細は省くが、どの曲も前世紀の劇場から発して広まったものばかりであって、来歴という点では『デイヴィッド・コパフィールド』に出てくる曲と全く同質である。

保守党の集会に集まる人々と言えば、いうまでもなく「上」である。その人たちと、『デイヴィッド・コパフィールド』に描かれた「中の下」や「下」の人たちとの間に、少なくとも歌のレパートリーに関しては、何ら差は認められない。歌は階級を超えた共有財産だったのである。

これまで見たとおり、『デイヴィッド・コパフィールド』に登場する音楽的場面は圧倒的に歌が多い。だがわずかながら、器楽演奏に関する描写もある。

ぼくは黒パンと卵とベーコンの薄切り、それに盥ほどもたっぷりある牛乳、という食卓につき、とびきりおいしい食事をした。まだ舌つづみを打っている最中に、家の主のおばあさんが先生に言った。

「フルート、持ってきているのかい」

「ええ」先生は答えた。

「吹いてちょうだいな」おばあさんはせがむように言った。「ねえ、お願い」

これを受けて、先生は上着の裾から手を突っ込んで、三つばらばらになっているフルートを取り出し、これを回してはめ込むと、すぐさま演奏し始めたのであった。ぼくの感想はと言えば、長い年月、時間をかけてよく考えてみたところで、これほど下手くそに楽器を鳴らす人間など決していやしないってことだ。いったい全体どうやって出すもんだか、天然のものであれ、人工のものであれ、ぼくがこれまで耳にしたなかで、これほどどうしようもなく惨憺たる音をたてたものはなかった。何の曲だったかのかは分からない――いやしくもこの演奏に、曲などというそんな洒落たものがあったとしても、ぼくにはとうてい信じられないが―― (中略) 僕は夢を見ていたんだと思う。それはつまり、先生がこの惨憺たるフルートに没我していたときのこと、この家の主のおばあさんがうっとりと感に堪えたあまり、だんだんと近づいていって、とうとう一度など、先生の椅子の背から身をもたせかけ、首を愛情いっぱいにぎゅっと抱きしめたため、先生は一瞬フルートの手を止めることになったのだった。I sat down to my brown loaf, my egg, and my rasher of bacon, with a basin of milk besides, and made a most delicious meal. While I was yet in the full enjoyment of it, the old woman of the house said to the Master: 'Have you got your flute with you?' 'Yes,' he returned. 'Have a blow at it,' said the old woman, coaxingly. 'Do!' The Master, upon this, put his hand underneath the skirts of his coat, and brought out his flute in three pieces, which he screwed together, and began immediately to play. My impression is, after many years of consideration, that there never can have been anybody in the world who played worse. He made the most dismal sounds I have ever heard produced by any means, natural or artificial. I don't know what the tunes were--if there were such things in the performance at all, which I doubt-- …I dreamed, I thought, that once while he was blowing into this dismal flute, the old woman of the house, who had gone nearer and nearer to him in her ecstatic admiration, leaned over the back of his chair and gave him an affectionate squeeze round the neck, which stopped his playing for a moment.

(第5章、邦訳第1巻p.195)

母のもとを離れてセーラム学園に向かう途中、メル先生は救貧院に住む自分の母親のもとに立ち寄り、空腹のデイヴィッドに食事をさせてやってくれと頼む。「おばあさん」がメル先生の母親なのだが、デイヴィッドはまだそれを知らない。先生の技量が十分でなく具体的な曲名が分からないのが残念だが、貧しい生活の中、メル先生の母親にとっては息子のフルート演奏こそが長年の心の慰めであったということが伺える。

ピアノを弾く場面はしばしば登場する。

弾くのは、ほとんどがアグネスである。ウィックフィールド家の夕食後は、氏がワインを飲んでくつろぐ傍らで、娘アグネスがピアノを弾くのが慣例であった(第15章、邦訳第2巻p.119および第16章、同じくp.137)。そばにいたユライアの母親が息子の好きな曲をリクエストしたこともある(第39章、邦訳第4巻p.73)。長い旅の後にデイヴィッドと再会した際には、ウィックフィールド氏はすでに隠退生活を送っており、アグネスは父とデイヴィッドのために「昔もよくここで聴いた懐かしい曲を何曲か弾いてくれた」。

アグネス以外にピアノを弾くのは、カンタベリーの学校長ストロング先生の若い奥さん。お茶に招かれて訪ねていくと、ちょうど夫人がピアノを弾いているところであった(第15章、邦訳第2巻p.157)。

これだけの場面があるのだが、残念なことに描写はいつもあいまいで、具体的な曲目は全く分からない。いずれにしても、法律事務所を営む弁護士や学校長のような家庭の女性たちがピアノをたしなみ、団欒や社交に花を添えていた、ということはうかがえる。

ハープを弾く場面は2回ある。

最初は第18章。カンタベリーの学生時代、デイヴィッドはミス・ラーキンズという年上の女性に恋をする。将校たちとの社交に興じるミス・ラーキンズを、少年コパフィールドは憧れと嫉妬の目で眺めるのである。「夕刻には決まってミス・ラーキンズの家の周りをうろうろするが、将校連中が中に入っていき、ミス・ラーキンズがハープを弾いている応接間から、みんなの声が響いてくるのを耳にすると、ぼくは胸をぐさりと刺される思いだった」(邦訳第2巻p.231)。

2つめは第29章。法律事務所に職を定めたデイヴィッドは、休暇を利用して友人スティアフォースの実家を訪ねる。夕食後スティアフォースは、同居している遠縁の女性ローザがハープを弾けることをデイヴィッドに教え、「アイルランドの歌を聴かせてほしい」とローザに頼む。ローザは最初は渋っていたが、結局演奏することになる。

ローザは、ほんのしばらくそばに佇んだまま、いとも不可解な仕草をして見せたが、それは、右手だけでハープを弾く素振りをして見せたものの、音を奏でることはしなかったのだ。やがて腰をおろすと、女は急にぐいっとハープを引き寄せて、弾き語りを始めたのだった。 肝心の歌はといえば、その音色というか声質をなんと表現したらいいのか分からないけれども、これまでぼくが聴いたこともなければ、想像も及ばないような,この世のものとは思えないものであった。真に迫った歌声には、何か恐ろしささえあった。すでに歌詞も出来ており、曲もつけられたもの、というのではなくて、この女の内なる情熱からほとばしり出て、しかも低くつぶやくような声の中に、かろうじて言葉が生み出されたもの、したがって歌い終わってすべてが静まりかえれば、また内に小さくうずくまるように消えていくもの、といった感じがした。女がハープに寄り添うように立って、再び右手だけで弦を弾きながらも、やはり音を奏でることがなくなったとき、ぼくは一言も言葉が出なくなってしまった。

(邦訳第3巻p.177ff)

描写の密度は高く、情熱的な演奏ぶりと、その向こうにある情熱的な性格がよく伝わってくる。だが残念ながら、具体的な曲名などは全く分からない。

ダンスはいつも人々の身近にあった。幼い頃のデイヴィッドと母親は黄昏どきになると居間でダンスに興じたものだったし(第9章、邦訳第1巻p.339)、街に出れば石炭運搬夫たちがダンスをしている様子を見ることができた(第11章、翻訳第1巻p.404)。

学生時代にはダンス・スクールにも通った(第18章、邦訳第2巻p.222ff)。ミス・ラーキンズに恋心を抱くようになると、ダンス・パーティの夜には彼女が将校たちと踊っている様子を想像してもだえ苦しんだ(第18章、邦訳第2巻p.230)。

ラーキンズ家主催のダンス・パーティーに招待されたこともあった。デイヴィッドにとっては初めてのパーティで、最初は場違いな思いを抱えて突っ立ったまま恋する人の姿を眺めていた。ところが。

それがなんとぼくの方に近づいてくるではないか――つまりラーキンズご本人が――楽しそうに、踊りませんの、とぼくに尋ねる。

ぼくは一礼して、「あなたとなら、ラーキンズさん」と口ごもりながら答える。

「他にどなたもいらっしゃらないのかしら」ミス・ラーキンズは問う。

「他の方とじゃ、踊っても楽しくありませんから」

ミス・ラーキンズはふふふと笑って、顔を赤らめながら(赤らめたような気がしたのだが)、言う。「じゃあ、次の次なら喜んで」

その時が来る。「これ、ワルツじゃないかしら」ぼくが出向くと、首を傾げながらミス・ラーキンズは言う。「あなた、ワルツは踊れるのかしら。もしなんなら、ベイリー大尉と――」

けれども、ぼくはワルツを踊れるので(しかもあいにくとかなり上手に)、容赦なくベイリー大尉のそばから、ミス・ラーキンズの手を取って連れ出す。この男はさぞみじめな気分に違いなかろうが、そんなのはぼくには与り知らぬこと。ぼくの方こそ、ずっとみじめな思いをしてきたのだ。ミス・ラーキンズとぼくはワルツを踊るんだ。どこをどんな風に,誰々の間を,どれくらいの時間だったものかは、さっぱり憶えていない。分かっていることといったら、無上の喜びに恍惚として、青い天使と空間をふわふわと漂い、はっと気がつけば、小さな部屋に二人きりでソファーに腰掛けているのだった。

……

なんだかいい夢を見ているようだ。もう一遍、長姉のミス・ラーキンズとワルツを踊る。すると、ワルツがお上手ね、と言ってくれる。なんと言ったらいいのか分からないほど無上の喜びを噛みしめながら、帰宅の途につき、頭の中でぼくは、青いドレスの女神様の腰に腕を回し、一晩中ワルツを踊り続けるのだ。

(第18章、邦訳第2巻p.232ff)

だがその後しばらくしてミス・ラーキンズは結婚、デイヴィッドの恋ははかなく破れることになる。それはともかく、この場面はダンスの場面としては最も詳しいところである。具体的な踊りの種類に言及されているのもここだけ。ワルツという踊りがまだ流行の端緒にあり、踊れる人が少なかった頃の様子がうかがえる。

ダンスに関してはもう一ヶ所言及がある。物語の終盤近く、すでに作家として名をなしていたデイヴィッドのもとをペゴティー氏が訪れ、一枚の新聞を手渡す。そこには、彼と一緒にオーストラリアに移住したミコーバー氏が彼の地で成功を収め、その業績を讃える晩餐会が行われたことが報じられていた。

祝宴の終わりに当たって、あたかも魔法のごとくテーブルが片付けられ、舞踏場へと早変わりした。太陽神が暇乞いをするまで、テルプシコラの信奉者たちは心ゆくまでダンスを楽しんだ……

(第63章、邦訳第5巻p.406)

祝宴にダンスはつきもの。空間がなければ作ってでも踊るのが、その頃の人々であった。

今日にも増して、劇場は人々にとって身近な存在であった。現代人にとってのテレビやラジオ、映画などの役割を一手に引き受けていたと言っても過言ではない。すでに見たように、音楽の流行も劇場から生み出された。

若きデイヴィッドも何度か劇場を訪れている。

最初はカンタベリーの学校を卒業し、見聞の旅に出た最初の夜。ロンドンの宿に着いて酒を飲み、良い気分になったデイヴィッドは、その勢いで初の劇場見物を試みる。印象は強烈だった。

だが、デイヴィッドにとって圧倒的な体験であったこの芝居も、たまたま居合わせたスティアフォースにとっては全く違うものに映ったようだった。

デイヴィッドもきっと、その後何度も劇場体験を積み重ねるうちに、もっと見る目が養われるようになっていくのだろうが、最初に体験した劇場の圧倒的な印象の描写には、実は作者ディケンズ自身の劇場に対する思いの深さが反映しているように思われてならない。

劇場体験の2回目は、就職が決まって下宿を出たお祝いに友人たちを招いたとき(1.8項と同じ)。すっかり酔いの回ったデイヴィッドに、誰かが「芝居を見に行こうぜ」と声をかける。誘われるままにデイヴィッドはついていき、最初は劇場の一番高いところから一階席を見下ろしていたのだが、その後「良家の女性たちがいる下の礼装着用のボックス席」へ降りていく。客は「ぎゅうぎゅう詰め」で、「まばゆい照明がふんだんにあふれ、音楽が鳴り」、「馬鹿でかい舞台」の上には「何かかんかおしゃべりしている人間たちが立っていた」のだが、残念なことに酩酊状態のデイヴィッドには「何を言っているものやら、さっぱりわからなかった」のである。当然、その日の演目も上演の様子がどんなものであったかも、読者には何も分からないまま終わってしまう(第24章、邦訳第2巻p.453以下)。

3回目は、法律事務所での見習い期間が終了し、正職員として雇われることになった日。

夜はたった一人で芝居に行ったことくらいなもので、後はお祝いらしいものは何ひとつしなかった。観た芝居は『見知らぬ人』といい、てっきりローマ法博士会風の芝居かと思ったのに、これがもう泣かされっぱなしだったから、家に帰ってから鏡に映った自分の姿を見ても、自分だと分からないほどだった。 (第26章、邦訳第3巻p.61)

デイヴィッド自身の劇場体験は以上だが、小説にはもうひとつ、劇場に言及している箇所がある。物語も終わりに近づき、小説家としての仕事も軌道に乗ってきたデイヴィッドが、仕事上の管理をまかせていたトラドルスのもとを訪れたさい、トラドルスの妻ソフィーをほめると、気をよくしたトラドルスは自分の結婚生活がいかに幸せかを語る。

時々ぼくらは、半額料金の一階席で芝居も観るんだ――ぼくは、劇場のにおいを嗅ぐだけでも,安いもんだと思うな――しかし芝居は楽しいの一語に尽きるし、ソフィーのヤツときたら、いや、このぼくも同じだけど、話の一言一句まですっかり本当のことだと信じ込んでしまうんだよ。

(第61章、邦訳第5巻p.344)

先の劇場初体験の描写と同様、このトラドルスの話にも、作者ディケンズ自身の劇場観が現れているように思われる。豪華なボックス席でなく、たとえ半額の一階席であっても、芝居は楽しい。金銭感覚は人それぞれだが、ディケンズにとってそれは決して贅沢なものではなく、「においを嗅ぐだけでも」十分に安いものなのである。

これだけ多くの音楽的場面に彩られている『デイヴィッド・コパフィールド』であるから、当時の演奏会の様子もさぞ克明に描かれているだろう――と思われるが、実際には全くない。

『デイヴィッド・コパフィールド』全編の中で「演奏会concert」という言葉が登場するのはわずか2回。

最初は第19章、学業を終えたデイヴィッドが、ウィックフィールド家の人たちと一緒にストロング先生からお茶に招かれる。2.2項で見た、ピアノを弾く二人の女性、アグネスとストロング夫人が顔をそろえるのである。

アグネスはとてもきれいな声で歌い、表現力も豊かだったが、ストロング先生の奥さんもこれにひけをとらなかった。二人は一緒に歌ったり、二重唱をしたりと、ちょっとしたミニ・コンサートの態であった。

Agnes sang with great sweetness and expression, and so did Mrs. Strong. They sang together, and played duets together, and we had quite a little concert.

(第19章、翻訳第2巻p.259)

描かれているのはあくまで「家庭音楽」であって、「コンサート」は比喩的な表現でしかない。

もう1回は、第45章。年の離れたストロング夫妻の間には次第に奇妙なすきま風が吹くようになり、夫人はふさぎ込みがちになる。ストロング先生は妻アニーの母を呼び寄せて世話を頼む。夫人が家に閉じこもってばかりいることを心配した義母は、ストロング先生に言う。

「いつでも何なりと、あたくしにご用命くださいましね。仰せのとおり、先生のお指図には喜んで従いますとも。アニーと、オペラでもコンサートでも展覧会でも、それこそどんなところへでも喜んで参りますわ。」

(第45章、邦訳第4巻p.274)

「コンサート」は、娯楽の選択肢のひとつとして言及されているにすぎない。

行こうとすれば行けるものとして、演奏会は存在していた。しかし少なくともディケンズは、演奏会を芝居やダンスほど魅力的なものとしては受け止めていなかったようである。

演奏会が市井の人々の身近なものとなるためには、それなりのきっかけが必要だった。

(……ということで、19世紀ロンドンの大衆的演奏会を論じる本文に続きます。)

【参考文献】