阿弥陀来迎図とは、阿弥陀如来が往生者のもとに来迎する有様を描いた仏画であり、通常の場合、奏楽諸菩薩を含む一群を伴っている(1)。そこに見い出さ れる楽器 の種類は、阿弥陀来迎図の作品を遺す平安後期から江戸期までの長い歴史の中で、興味深い変容を示している。

本論においては、実際にその変容を辿ることによって、画面上の“奏楽”にはどの程度周囲の状況とりわけ迎講(むかえこう)〔阿弥陀及び奏楽菩薩に扮装して、来迎の有様を現実化する目的の講〕が反映しているか、更にそこから、来迎図及び迎講の背景にある思想が、民間に定着していく過程でいかに音楽とのつながりを深めていったか、という問題を明らかにしていきたい。

これまでにも、阿弥陀来迎図と、現実の迎講との相互関連については、再三言及されてきた(2)。しかしその根拠は、必ずしも明らかにされていない。強いて挙げるならば、興福院の阿弥陀来迎図(図7、鎌倉初期)及び同図様の数例に描かれる合掌菩薩群七体と、後続の奏楽菩薩群とを、迎講において来迎讃を唱和する講衆と、楽器演奏者とに、各々関連づける解釈がみられる(3)。しかしその解釈の根拠としては、楽人の存在のみを示す例(「丹後の聖人が行った迎講」)と来迎讃を唱和する講衆のみを示す例(「吉田寺で永観の催した迎講」)が紹介されているに止まる。即ち来迎讃を唱和する講衆の後に楽人が続くという、直接興福院の例に合致する様な迎講の資料は提示されていない。更に、画面上を観察すると、合掌菩薩群の方は間合をとって鮮明に描かれ、その直後の奏楽菩薩群の方は姿形が急に小さくなり重なり合う様にして描かれている。この区別は、単に来迎讃の唱和者と楽器演奏者との区別である様には思われない。事実、別の理由を挙げ得る(4)。

一方では、各時代の来迎図に見い出される変容を、迎講等の現実と関連づけること無く、画家の想像力の産物と捉える論もまた、存在している(5)。

従って、来迎図が迎講はじめ周囲の現実と何らかの結びつきを持つ、という立場をとる場合、より確かな根拠を挙げる必要が生じてくるのである。この課題をも意識しつつ、各時代の阿弥陀来迎図に描かれた楽器を抽出し、考察していくことにしたい。

現存する阿弥陀来迎図の最古の例として、平等院鳳凰堂の九品(くほん)来迎図(一〇五三)を取り上げる(図1、2)。“九品来迎図”とは、九品の階位、即ち九段階の来迎の様相を描き分けようとするものであり、この作品も、各階位に対応する九来迎図から成り立っている。従って、十二世紀以降の、一個の作品として独立した阿弥陀来迎図とは異なる形式をとっているといえる。しかしながらこの作品は、“奏楽を伴う来迎”を今日に伝える最も早い例であり、しかも阿弥陀来迎図が九図一組の九品来迎図から一個の作品として独立していく上で、見過ごすことのできない過渡的作品と解釈される。以下にその経緯を説明する。

もともと、阿弥陀来迎思想の主要な拠所『観無量寿経』(6)(以下『観経』と略す)には、“奏楽を伴う来迎”は説かれてい ない。まず『観経』に説かれた来迎の様 相に触れてみよう。――極楽からの来迎の形態は往生者の信仰の度合や所業の善悪に応じて九品の階位、即ち九段階に分かれている。九品の階位の内、最上の階位は上品上生と名付けられ、以下上品中生、上品下生、中品上生、中品中生、中品下生、下品上生、下品中生、下品下生と続く。上品上生においては、阿弥陀如来を中心に、観音・勢至はじめ無数の諸菩薩、無数の仏、幾百幾干の修行僧、修行者の群れ、無数の諸天神の来迎が得られるという。ところが階位を下るに従って、阿弥陀如来の眷属は減っていく。中品下生以下になると、阿弥陀如来の来迎自体がなくなり、一人の高僧が往生者を善導するために訪れるのみ、という状態になってし まう。

即ち『観経』の内容において留意される点は、

この四点に照して、鳳凰堂の九品来迎図の内容を検討してみると、(1)に関しては、画名からも自明の様に、『観経』の定める所に従って九品の階位が設定され ている。しかも各階位の来迎図(7)の上部に、『観経』からの引用文が記されている。しかし(2)に関しては、どの階位に属す来迎図をみても、来迎者の教はほとんど変動せず、むしろ平均化されていると言ってよい。(3)阿弥陀如来は階位の上下に関わりなく姿を見せる。(4)いずれの階位にも奏楽菩薩群をみることができる(図1、2参照)。

『観経』が伝えられた奈良時代には、その内容に忠実な絵画化が行なわれていた(観無量寿経変相図(8))。十一世紀半ばにして何故、こうした『観経』からの離脱が見い出されることになったのであろうか。この疑問を解決する為には、阿弥陀来迎図及び迎講の成立に最も深く関与した恵心僧都源信の思想について説明しなければならない。

源信は、鳳凰堂九品来迎図が描かれる百年程前の九四二年、大和国当麻に生まれ、一〇一七年にその生涯を閉じている。主箸『往生要集』には、冒頭から、地獄の陰惨な情況と、対照的な極楽の情況とが微細に描述されている。これを読んで、当時の人々のみならず後世の多くの人々が、阿弥陀如来の来迎を受け極楽に導かれるよう切望する方向に、駆り立てられることになる。極楽の描述の前に、来迎に関する言及がみられる。ただしその内容は、もはや『観経』の説く厳密な九品の階位には囚われていない。悪業の者の苦多い臨終に比して、信仰深く善行を積んだ者の臨終には、阿弥陀如来が観音・勢至その他もろもろ(無数でも単数でもない)の聖衆を率いて来迎される、という単純な内容となっている。即ち、源信の説く来迎の様相を描写しようとするならば、『観経』の厳密な規定に拘束されず、常に阿弥陀如来を中心に、もろもろの聖衆の来迎する有様を描いて差し支えないことになる。

鳳凰堂の九品来迎図は、“九品”の名称にはなおも執着しながら、阿弥陀を常に登場させ、聖衆の数を適当数に統一している点で、源信の説く来迎の様相を現出させている。“九品”の段階差を取り払おうとする考え方は、源信を主とする当時の先駆的な人々に共通する考え方であったといわれる(9)。十二世紀以降になると、さらに源信達の考え方に沿って、“九品”への拘りが解消され、阿弥陀如来と、一定数に固まっていく聖衆を描いた来迎図が、独立した一個の作品として生み出されることになるのである。本論で取り上げる十二世紀以降の来迎図は皆、この系統に属すものである。

しかしながら、本論が最も重要視する“来迎の際の奏楽”に関しては、『観経』に続いて源信も又、一切触れていない。にもかかわらず、先述した様に鳳凰堂の九品来迎図をみるといずれの階位にも“奏楽”が描かれている。その理由については、やはり度々示唆されてきた通り、源信の行なった臨終行儀(迎講の原型)との関連をまず考えなければならない。この行儀のことは、『往生要集』にも、日常の念仏行に関する解説の後に言及されているが、同じく源信の『横川首楞厳院二十五三昧起請』(九八八年)には、この行儀を実践に移すための手順が逐一述べられている。こうした源信自らの記録と、他著による説明(10)から、当時の臨終行儀を 以下に再現してみる。

“予めこの行儀のために、精舎が建てられ、そこに阿弥陀如来像が安置されている。臨終を迎えた者は、直ちに同志の者の手によってその精舎に運ばれる。そして、阿弥陀如来像の右手につないだ五色の幡脚を、臨終者は左手で握り、一心に極楽の有様、即ち七宝の池や香、音を想像しつつ、定められた経文を唱える。菩薩名として具体的に唱えなければならないのは、観音、勢至、普賢、文殊師利、弥勒、地蔵、竜樹の七菩薩の名のみで、その後「三世十方一切聖衆」と唱えればよいことになっている(11)。一方周りの同志の者たちはこれを助け、同じく一心に念仏を唱える。その際極楽を観想しやすいように、楽人による伎楽供養もなされ る。……”

この、奏楽を伴った臨終行儀が行なわれるようになって五十年程経った後に、鳳凰堂の九品来迎図は製作されたのである。当初の来迎図製作に際しては、阿弥陀如来像がモデルにされたという説(12)もあり、それ故に、阿弥陀如来像の周りでなされた伎楽供養の影響をうけて、来迎図上に奏楽菩薩群が描き込まれることに なったという可能性は存在する。従ってやはりこの臨終行儀を、来迎図に奏楽場面が加えられた一因と考えてよいであろう(13)。更に間接的な理由として、7世紀に伝来した伎楽、続いて唐楽、林邑楽等が、仏教寺院において確固たる地位を築いていたことが挙げられる。仏教寺院内での外来音楽の隆盛(14)が、来迎図上 に“奏楽”を確立させる土壌となったことは十分に考えられよう。

さて、鳳凰堂の九品来迎図が“奏楽を伴う来迎”を描いた最初の遺例であったために、その背景となる思想の解説に多くの紙面を割くこととなった。要約すると、『観経』においてもともと無関係であった“阿弥陀来迎”と“奏楽”が、源信等の『観経』に囚われない考え方と、寺院内に隆盛を誇った外来音楽(奏楽を伴う臨終行儀もその派生といえる)の影響等によって結びつけられたのである。こうして日本の内部で形成された“奏楽を伴なう来迎”の思想を、最初に示しているのがこの作品であるといえる。その反面、この作品は“九品”を設定しているため、独立した阿弥陀来迎図と呼ぶことはできず、それ故、先に「過渡的作品」と表現したのである。

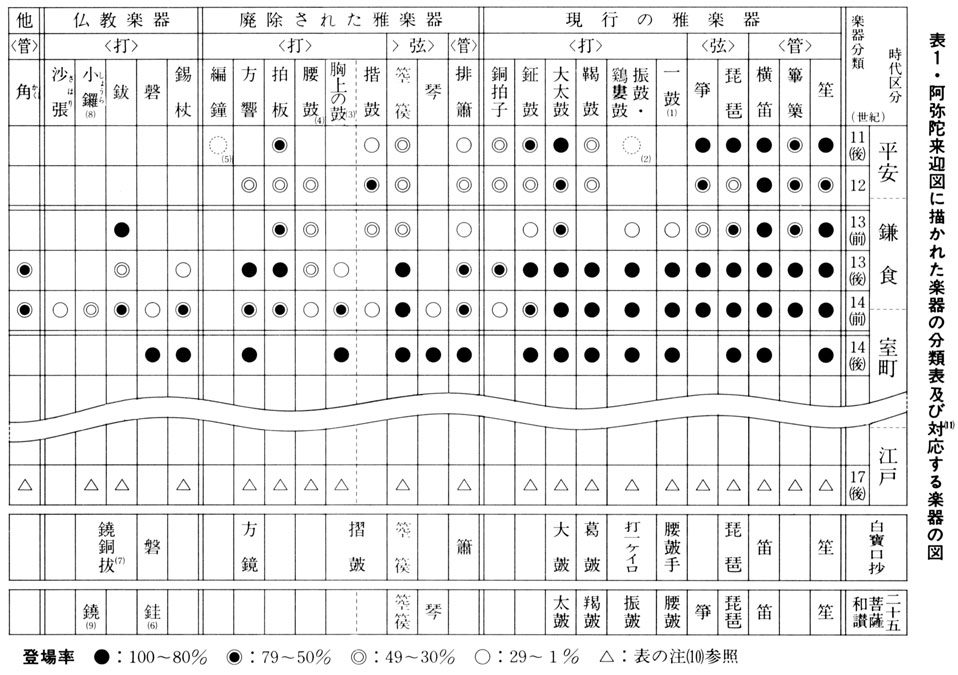

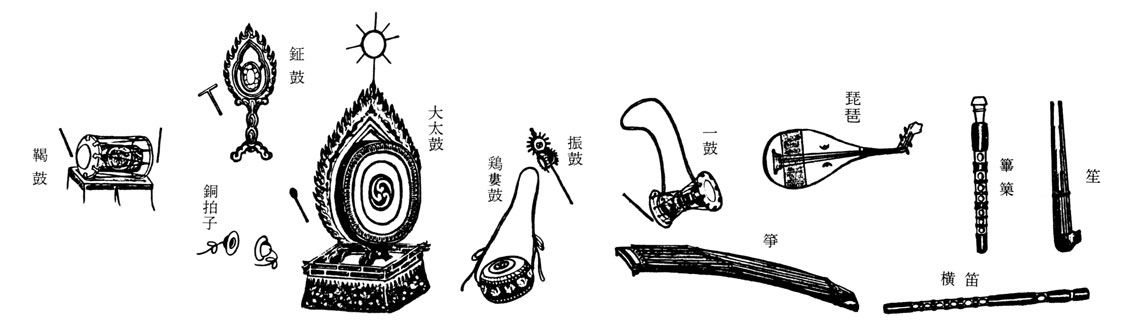

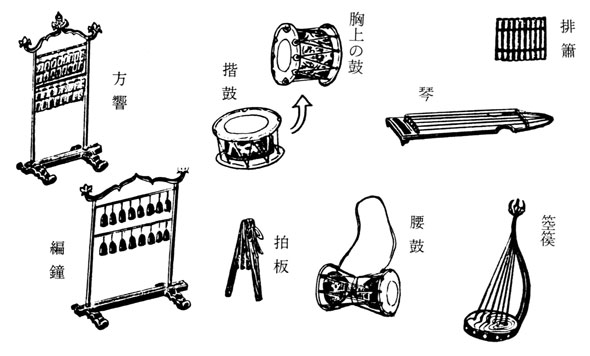

ここにおいて“阿弥陀来迎”と“奏楽”との融合をみることはできたが、奏楽主体の来迎が実現するのはもっと後のことであった。鳳凰堂の各品の来迎図に描かれ た聖衆を観察すると、全体として奏楽菩薩群とともに、合掌比丘群の存在が認められる。比較的保存のよい上品中生図(図1)を例に挙げると、五体の比丘群がはっ きり描かれ、先頭の観音・勢至と合わせて、源信の重んじる七菩薩(本論三ページ参照)を即座に連想させる。各図に登場する楽器は、表1の十一世紀後半の項 (「11(後)」と略す)にまとめてある(15)。よく描かれる楽器は笙、横笛、琵琶、箏、大太鼓、続いて篳篥、鉦鼓、拍 板であり、雅楽の管弦に欠かせない楽 器が中心となっている。次に、十二世紀の作例として、まず長谷寺と浄厳院の阿弥陀来迎図を取り上げる。いずれも、もはや“九品”の規定から独立した作品である。前者は、やはり源信の重んじる七菩薩と同一視されている七体のみを、阿弥陀如来の従者としている。その内の二体が、箏と横笛を奏する。後者は、阿弥陀の前方、左右に「(源信の説く)七菩薩のうち弥勒を欠く(16)」六菩薩を配し、その後方に横笛、揩鼓、篳篥、笙、大太鼓を奏する五菩薩を配している。いずれの例も、奏楽を含めつつも、 楽器を持たない菩薩の方を重んじている。

平安末期である十二世紀後半には、著名な高野山の阿弥陀来迎図が製作される(図3)。前例に等しく、阿弥陀如来の前方、左右に七菩薩が描かれているが、それを大きく取り囲むようにして二十二菩薩が描かれ、その多くが奏楽している。奏楽菩薩の数の増加により、登場する楽器も十五種類(表1の十二世紀の項に提示される楽器すべて)に及び、描法も鮮明である(図4、5)。即ちこの図は、源信の重んじる七菩薩より奏楽菩薩群に比重がおかれていく傾向を、明らかに示している。ところでこの図は、比叡山横川で製作された。この地はまさに源信の本拠地であり、彼によって臨終行儀の行なわれた場所でもある。加えて、かつて信者の臨終時に限られていた行儀が、この時期には迎講として、毎月十五日もしくは毎年三月十五日などと日を決めて盛んに行なわれるようになっている。この図の華やかな奏楽菩薩の描写は、そうした迎講の実感に基づくものといわれている(17)。

平安期後半の考察の締めくくりとして、この期に描かれた楽器の全体を概観したい(表1の「11(後)及び「12」の項を参照)。一見して気づくことは、仏教楽器その他を一切含めず、雅楽器のみが描かれていることである。その際、道楽(みちがく)の先頭を司る一鼓と、振鼓・鶏婁鼓の組み合わせは描かれていない。この事実は、奏楽菩薩が座形であることとも合わせて、臨終行儀がなされた精舎内での、楽人による奏楽を連想きせずにはおかない。他方、捕かれた雅楽器の中に、平安初期のいわゆる楽制改革で廃除されたものがいくつか含まれている。しかしながらいずれも、廃除されるまでは確かに、仏教寺院内でも用いられていた諸楽器である(18)。既述したように、奈良朝以前から、仏教寺院は外来音楽を積極的に吸収していった。その点を考慮するならば、これらの楽器は、単に伝来した仏画からの模写とみなすよりも、実物或は実物の関連資料に基いて描かれたとみなす方が妥当であると恩われる。なお、総じて常備される楽器は横笛以下少数であるが、現行の雅楽器の方が比較的よく描かれている。

鎌倉期には、阿弥陀来迎思想の流布に伴い、迎講が盛行し、阿弥陀来迎図が数多く描かれた。描かれた順にその画面を観ていくことによって、既に“奏楽”と結びついていた阿弥陀来迎思想が、勢力を拡大する中で“奏楽”を主体的に重んじるようになっていったことを、第一に認めることができる。具体的に言えば、画面上での奏楽菩薩の扱われ方、及び常備される楽器の目覚ましい増加等に、その傾向は認められるのである。以下に鎌倉期の来迎図を、十三世紀前半、十三世紀後半、十四世紀前半の三期に分けて考察していきたい。

最初に、十三世紀前半に属する例として、松尾寺、安楽寿院、興福院(本論1ページで言及した例)、安楽律院の阿弥陀来迎図を取り上げる(19)。

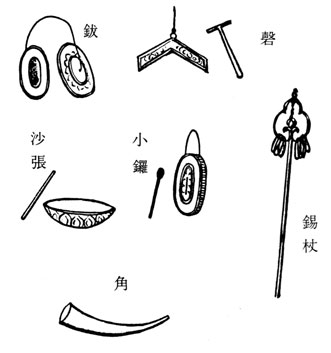

松尾寺と安楽寿院の二例は図様が等しく、阿弥陀如来を、観音・勢至はじめ七菩薩がゆったりと丸く取り巻き、その背後に小さく描かれた八菩薩が、衣を手に舞い(二菩薩)奏楽している(六菩薩)。この配置は依然として、七菩薩を重んじその他を「一切聖衆」とした源信の考え方に忠実である。なお鈸(ばつ)が描かれたことにより、平安期には描かれなかった仏教楽器がここで初めて登場したことになる(図6)。

興福院の例は、先頭に観音・勢至、そして阿弥陀如来にぴったりとつき従う合掌菩薩群七体(ここでは観音・勢至を含めずに七菩薩を揃える)、その背後に小さく重なり合う奏楽菩薩群を配している。この例も又、源信の七菩薩重視の考え方に沿っているといえる。その一方で、前例に続き、新たな傾向がみられる。即ち奏楽菩薩群の先頭に配された立形の二菩薩が、振鼓・鶏婁鼓と、一鼓を持っているのである。この形は、鎌倉中期(十三世紀後半)以降には定型化する(図7及び表1参照)。

安楽律院の例においては、七菩薩の一部が廃される。即ち観音・勢至、及び天蓋を差しかける菩薩の横に地蔵・龍樹(比丘形)、そして奏楽菩薩十体が続く。奏楽菩薩群は阿弥陀如来の傍らから後方を彩っている。

この様に十三世紀前半の諸例は、七菩薩重視から奏楽諸菩薩重視への移行を示す。奏楽菩薩の数は概して八~十と未だ少ないため、登場する楽器の種類も比較的少ない(表lの「13(前)」の項を参照)。

次に、十三世紀後半に属する例として、切幡寺、根津美術館、山口新六氏蔵、知恩院、遍明院の阿弥陀来迎図と、光明寺の「当麻曼荼羅縁起」中の阿弥陀来迎の場面(20)を取り上げる(21)。ここに挙げた例はすべて、二十五菩薩を阿弥陀如来の従者としている。この二十五菩薩は、『十往生阿弥陀仏国経(22)』に説かれる二十五菩薩〔現世で信仰者を擁護する〕の転用とみられている。つまりこれまで不定数であった阿弥陀の従者がここに来て一定数に固まる訳である。これは、奏楽する来迎菩薩の一般概念が確立する最初の段階と受けとめることができる。この段階を経て、やがて来迎二十五菩薩各々に固有の持物が規定されるようになるからである。他方、この二十五菩薩にはもはや、源信の説く七菩薩が含まれないことも注目される。合掌する一群が廃され、画面上でついに奏楽菩薩群が主体となったのである。

まず切幡寺の例に錨かれた二十五菩薩の内、今まで見た資料(23)において持物が判明しているのは十五菩薩である。その内十三菩薩までが楽器を持ち、更にそ の内の六菩薩が最前列を占めている。

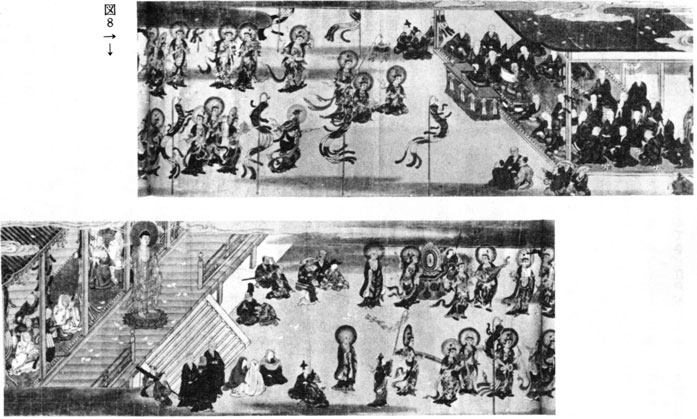

根津美術館の例は、二十五菩薩の背後に阿弥陀如来が配されるという、珍しい構成をみせている。この構成は室町期に描かれた迎講の図(図8)(24)を連想さ せる。その図では、見物人の前で二列に並んで奏楽する扮装菩薩の背後に、阿弥陀如来像が置かれているのである。

残りの四例における二十五菩薩の構成はほぼ共通しており、まず観音・勢至菩薩と天蓋を差しかける菩薩の一団、そして中央に立つ阿弥陀如来の左右に、振鼓・鶏婁鼓及び一鼓を先頭とする奏楽菩薩群を配している(図9参照)。個々の楽器の配置については四例それぞれに異なっている。

さて、この時期には、菩薩数が二十五体に定着しただけでなく、楽器の種類も、常備されるものが目覚ましく増えている(表1の「13(後)」参照)。まず、常に奏楽の先頭に描かれる一鼓及び振鼓・鶏婁鼓、それから笙、篳篥、横笛、琵琶、箏、鞨鼓、鉦鼓、常にしんがりの大太鼓、これらは現行の雅楽器である。同時に、現実には廃除された筈の拝簫、箜篌、拍板、方響が、現行の雅楽器に劣らぬ率で描かれるようになっている(以前と比較されたい)。これらの楽器は、現実には廃除されても、人々の意識からは廃除されるどころか、以前よりよく描かれるようになったことに留意すると、人々の愛着さえ得ていたように思われる。現在の迎講から推して(25)迎講の場では模造された可能性が少なからずある。その他、新たに登場した角(かく)も、かなりの率で描かれている。角(かく)とは、「土気鼓舞のための、つのぶえ(26)」のことである。「軍防令」にも、鼓とともに大角小角を常に用いよ、と記されている(27)。しかしながら、実際にこの楽器が日本で使用されたという形跡は見当たらず、なぜ鎌倉中期 の阿弥陀来迎図に突如として描かれることになったのかは不明である(28)。

なお、描かれる率は低いが、表1の仏教楽器の項に示されるように、この時期には鈸に加えて、新たに錫杖が描かれるようになっている。

又、揩鼓の描写について特筆しなければならない。この時期における揩鼓は、本来の膝上での構えを離れて、胸上での構えを示している。つまり阿弥陀来迎図上の揩鼓は、平安期からこの時期を迎えるまでは本来の奏法〔首から吊るし、左手で革面を水平に支える〕(図10)で描かれるが、この時期を境に、“小鼓”と見紛う構え〔鼓胴を胸上もしくは肩上に乗せ、革面を立てる〕(図11)で描かれるようになるのである。この推移は、使用されなくなった揩鼓の奏法に、当時一般的であった小鼓の奏法が影響を及ぼした結果と考えられる(29)。

こうして十三世紀後半には、菩薩数は二十五体に定まり、楽器の方も、常時描かれるものが十三種類までになっている。しかも錫杖、角が新たに加えられ、いわゆる雅楽器とは区別される楽器が少しずつ数を増していることに気づかされる。その傾向は、十四世紀に入ってピークを迎えるのである(表1の「14(前)」の仏教楽器の部分を参照)。

十四世紀前半は、鎌倉期から室町期(一三三九~)へと移行する時期である。その流れに同調する如く、この時期の来迎図に描かれる楽器の内容も又、過渡期的様相を明瞭に示している。即ち、鎌倉初期~中期までの内容にほぼ沿うもの、ほぼ沿いつつも新たな楽器を加えているもの、そして新たな楽器をいくつか加えて室町期につながる斬新な楽器編成を示すもの、が、この時期には混在しているのである。

まず、十三世紀前半に位置づけた興福院の例と近似しているのは、三千院と西教寺の阿弥陀来迎図である。特に前者は、楽器の内容が興福院の例と一致している。後者の方は、共通する楽器に加えて鎌倉中期に常備される箏と鞨鼓とを描いている。いずれも、源信の説く七菩薩を、阿弥陀のすぐ背後に描いており、まさに十三世紀前半の段階に立ち戻るものである。

その七菩薩を離れ、奏楽主体となる十三世紀後半の諸例にほぼ従っているのは、新長谷寺(扉絵)、聖衆来迎寺、浄厳院、そして大蔵寺の阿弥陀来迎図である。最後に挙げた大蔵寺の例において留意される楽器は、仲良く並んだ二面の箏である(図12)。二面の箏が並べて描かれる例は他にない。来迎菩薩に関する後の通念には、琴と箏が並んで来迎することも含まれている(表2参照)が、その通念と、この二面の箏とは何らかの関わりがあるかもしれない(30)。

これらの例に等しく、十三世紀後半の諸例に沿いつつも、新たな楽器を登場させているのは、雲辺寺、禅林寺、新知恩院、小童寺、蓬生寺、浄福寺等の阿弥陀来迎図である。その内、浄福寺の例を除いた五例には、小型の銅鑼である小鑼(しょうら)が登場する(図13)。浄福寺の例には、お椀型の楽器、沙張(さはり)が登場する(図14)。いずれも仏教楽器である。これらの作品にみられるその他の楽器類は、基本的には十三世紀後半の諸例に描かれたものと一致しているが、本来の“鞨鼓”が消滅して“胸上の鼓”が専ら描かれるようになったことや、仏教楽器の鈸が常備されたこと等、新たな展開をも示している。

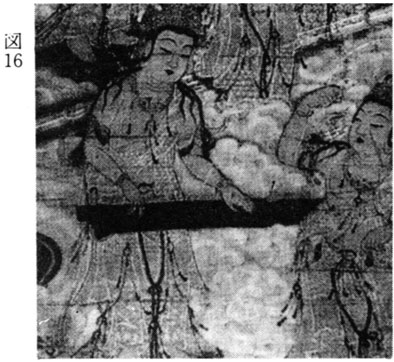

そして、楽器の内容に関して全く新しい傾向を示しているのは、十四世紀初期に位置づけられるフリーア美術館の阿弥陀来迎図(図15a)である。第一に、来迎図上に不可欠な楽器として定着したはずの箏に代わって、半円形の“くびれ”を特徴とする琴(きん)が新たに登場する(図16)。琴は、平安初期の楽制改革で廃除された楽器のひとつであるが、同じく廃除された箜篌や方響が来迎図の画面上に描かれ続けてきたのに対し、これまでは描かれることが無かった。それが何故ここに来て、箏と入れ替わったのであろうか。これは角(かく)の場合に続く謎ではある。しかしながら、この時期に遅れて十五世紀には、禅僧等によって盛んに描かれた琴を見ることができ(31)、江戸期に入ると、実際に琴が好んで演奏されるに至る(32)。

この事実を考慮すれば、十四世紀の段階で来迎図上に描かれた琴は、こうした、琴を再び注目する傾向をいち早く示すものといえるかも知れない(注32参照)。第二に、琴に加えて、奇妙な架に吊された磐(けい)が新たに登場する(図17)。磐は、錫杖と共に広く知られる仏教楽器である。第三に、琴と磐の加入にひきかえ、琴に代わられた箏以上に常時描かれてきた篳篥の削除も注目される。こうして篳篥、箏、及び銅拍子の削除により、これまで画面上の楽器の主要部分を占めてきた現行の雅楽器が八種類に抑えられ、逆にそれ以外の楽器は琴と磐を加えて七種類となり、釣り合いのとれた配分となっている。他方、菩薩数二十七(観音・勢至と二十五菩薩)に対して楽器数十五という内容は、これまで菩薩数が一定する中で、増加の一途を辿っていた楽器数(33)が、この例において整理され減じられたことを意味している。この様に斬新な内容が生み出された背景には、平安、鎌倉期を通じて進展し続けた“奏楽を伴う来迎”の思想の結実をみることができる。しかしながらこの思想的背景については、鎌倉末期から室町期に渡る問題であるため、次の「室町期以降」の項において詳述することにしたい。

鎌倉期全体の諸例に描かれた楽器について、表1の「13(前)」~「14(前)」の項を概観すると、平安期に較べて様々な楽器が加わっている。まず、今日でも道楽(みちがく)の先頭に配される一鼓と、振鼓・鶏婁鼓の加入(図18参照)。この二楽器が常に二列の奏楽菩薩群の先頭に並ぶようになったことは、屋内での臨終行儀に端を発する迎講が、数々の記録に示される様に、菩薩に扮した楽人等による屋外での行道(34)に変わっていったことと直ちに関係づけることができる。一鼓、振鼓・鶏婁鼓と共に、ひとつ又ひとつと仏教楽器、それも打楽器に属すものばかりが加わったことも、迎講の行道と結びついていると考えられる。何故なら、実際に来迎図の画面に描かれた仏教(打)楽器は、いずれも歩き乍ら容易に奏することができる。概して、打楽器は、立奏するには大振りで補助も要する弦楽器や、菩薩面をつけていては奏楽不可能となる管楽器に対し、菩薩面を付けての行道という条件に際しても特に支障はきたさない。従って、菩薩に扮した人々が手にする楽器として打楽器が増えていくのは、むしろ自然であるといえよう。例えば、当麻寺の「阿弥陀如来の眷属二十五菩薩像」(図19、室町時代)を観ると、手持ちの図版(35)から持物の判明する二十二菩薩の内、楽器を持つ菩薩は十二体であるが、その内九休までが打楽器を、かなり派手な身振りで奏している(一例・図20)。残りの三体は管楽器を持っているのだが、吹く体勢ではなく、単に握っているか捧げ持つ形に止まっている(図21、22)。又、先述した迎講の図(本論文73ページ参照)を観ると、奏楽する十五菩薩の内九菩薩が、沙張(さはり)、鈸を含む打楽器を奏している(36)(図23、全図は図8)。しかも大太鼓と箏には補佐役の如く天童がつき添っているというのも、興味深い。ちなみに、本年五月十四日に訪れた当麻寺の迎講においても、扮装菩薩の手にする楽器の内、非現実的な楽器である拍板、管楽器である笙、弦楽器である琵琶は模造であり、打楽器である振鼓、小鼓(こつづみ)、太鼓だけが本物であった。

以上の様に、新しく登場した楽器に着目するとによって、来迎図上に迎講の明確な反映を認めることができるのである。

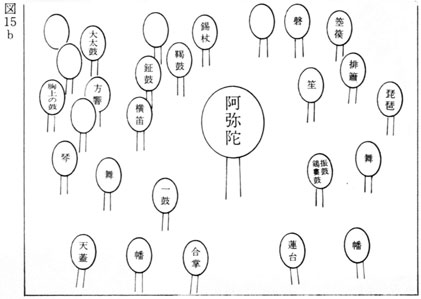

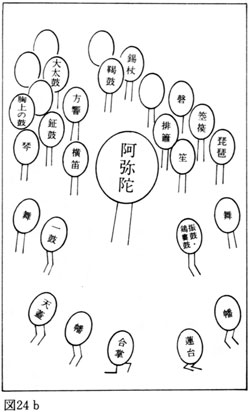

室町初期、即ち、十四世紀後半に位置づけられる例として、三千院(図24a)、常楽寺、浄厳院の阿弥陀来迎図を取り上げる。この三例は、描かれる楽器の種類に関して、先述のフリーア美術館の例(十四世紀初期)と全く一致する。しかしながらこの三例は、フリーア美術館の例を模写したものでは決してない。むしろ一致しているのは菩薩の尊数(観音・勢至と二十五菩薩)と楽器の種類のみであると言ってよい。楽器の種類は一致していても、楽器の形状を比較すれば明らかな差異がみられる。又、フリーアの例の構成図15bと三千院の例の構成図24b(他の二例もほぼ同一)を比較すると、

(1)図15bでは、諸菩薩が阿弥陀如来の左右に広がっているのに対し、図24bでは、諸菩薩が阿弥陀如来の前後に広がっている。

(2) 楽器の配置を比較してみると、拝簫と笙、方響と鉦鼓の位置がそれぞれ入れ替わっている。

(3)図15bでは、諸菩薩が立像であるのに対して、図24bでは、阿弥陀の背後の諸菩薩は立像であるが、前方の諸菩薩は序々に膝を屈して、最前方の観音(蓮台を持つ)は完全な座形となり、勢至(合掌)も立膝をついて座す形となっている。

以上の比較から、フリーアの例と、室町初期の三例とは、楽器の種類以外の点で、多々異なっていることがわかる。他の点でこの様な差異を示しながらこれら四例に 共通している楽器の種類について、その背景となる思想を探ることにしたい。

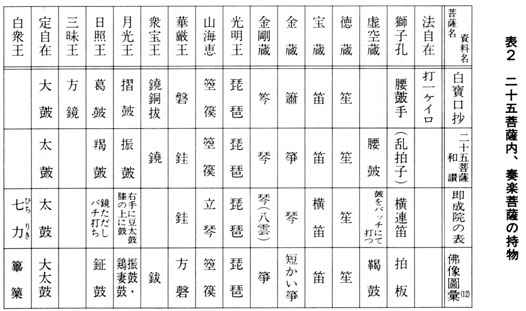

最初に、フリーアの例以下四例に共通する楽器編成と極めて重要な関わりを持つ経典『白寶口抄』(37)について説明しなければならない。『白寶口抄』は、東寺宝菩提院亮禅(一三四一没)の口説を集録したものである。選者は、亮禅の付法弟子であった亮尊で、京都の宝蓮華寺に住していた。亮禅の口説がいつ頃なされたか、又、亮尊がいつこの経典を完成させたかは不明であるが、本論と直接関係する「二十五菩薩事」(38)と題された箇所を読むと、少なくともその箇所は記きれた楽器の考察から、十四世紀初頭に成立したものと判断され得る。「二十五菩薩事」の内容は、まずその冒頭に、『十往生阿弥陀仏国経」(注21参照)、略して『十往生経』に説かれる二十五菩薩名を引用するところからはじまる。

二十五菩薩事

十因云。如十往生經説。佛告山海恵菩薩及以阿難。有人念西阿彌陀佛願往生○常使二十五菩薩影護行者○無厚無悩不令悪鬼神悩亂行者。常得案隠。

二十五菩薩者

観世音菩薩 大勢至菩薩

薬王菩薩 薬上菩薩

普賢菩薩 法自在菩薩

獅子孔菩薩 陀羅尼菩薩

虚空蔵菩薩 徳蔵菩薩

金蔵菩薩 金剛菩薩

光明王菩薩 山海恵菩薩

華厳王菩薩 珠王賓菩薩

月光王菩薩 日照王菩薩

三昧王菩薩 定自在王菩薩

大自在王菩薩 白象王菩薩

大威徳王菩薩 無邊身菩薩也云(39)

『十往生経』は、先述した源信の『往生要集』にも二十五菩薩名と共に紹介されており、来迎図上に二十五菩薩を定着せしめた主因とみなされている(40)。 ただし、この「二十五菩薩事」の冒頭にも明示されている様に、『十往生経』に説かれる二十五菩薩はあくまで現世の行者を常時災難から護る役目を負うものであり、来迎とも奏楽とも全く無関係である。

続いて、二十五菩薩の形色と持物についての問があり、それに対する答が記されている。

問。二十五菩薩列座其形色持物手等如何

答。其形色持等一ゝ難壯之歟。如次第。観音勢至等二十五菩薩。乃至無量邊菩薩聖衆眷屬前後圍繞可観之也。

即ち、答をみると、「各菩薩の形色や持物を一々観ることは難しいのではないか。二十五菩薩ないし前後を囲む無数の菩薩聖衆の全体を観ることならできる。』と説かれている。

その上で次に、安祥寺恵雲僧都が請来したという「九品曼荼羅」を紹介している。その図には“二十五菩薩”(法菩薩とそれを囲む二十四菩薩)の形色と持物が錨かれているという。ただし『この二十五菩薩は裟姿(現世)に来迎する時の行儀とは異なる』と断わっている。続いて最後に、『十往生経』に一致する二十五菩薩名それぞれに対し、具体的な持物が規定されている。

安祥寺恵雲僧都請来九品曼荼羅中胎有八葉蓮臺。

臺上有上品上生阿彌陀佛。八葉安餘八品阿彌陀。従前葉次第施右也。内院四隅法利因語四親近菩薩(前左隅法菩薩。前右隅利菩薩。後左右[左右を一字分に並べる]歟。隅語菩薩。後右隅因菩薩)。第二院十二光佛。一方有三尊。四隅嬉鬘歌舞内四供。第三院二十五菩薩。一方有六箇菩薩。合二十四也。但加内院法菩薩為二十五菩薩也。彩色印契持物等皆圖畫之。可見彼曼荼羅也。此二十五菩薩裟姿来迎時行儀異也

第一 観自在菩薩 左右手捧紫金臺也

第二 大勢至菩薩 結未敷蓮華印即合掌也

第三 薬王菩薩 差覆幢幡玉幡也

第四 薬上菩薩 捧玉寶幡只幡也

第五 普賢菩薩 差覆寶臺也

第六 法自在菩薩 打一ケイロ也

第七 郷子孔菩薩 腰皷手

右手

第八 陀羅尼菩薩 左舞

第九 虚空蔵菩薩 右舞也

第十 徳蔵菩薩 笙ヲ吹

第十一 寶蔵菩薩 笛吹

第十二 金蔵菩薩 簫吹

第十三 金剛蔵菩薩 芩吹

第十四 光明王菩薩 琵琶

第十五 山海恵菩薩 箜篌

第十六 花厳王菩薩 磐也

第十七 衆寶王菩薩 鐃銅抜也

第十八 月光王菩薩 摺皷

第十九 日照王菩薩 葛皷也

第二〇 三昧王菩薩 方鏡也

第二十一 定自在王菩薩 大皷也

第二十二 大自在王菩薩 花幢也

第二十三 自象王菩薩 寶幢也

第二十四 大威徳王菩薩 曼珠沙華

第二十五 無邊身菩薩 戒香火舎也

此為才覚也。非當用云々

(以上「二十五菩薩事」全文引用(41))

安祥寺恵雲僧都とは、平安初期に活躍した人物である。上記の説明によると、その恵雲が請来した「九品隻茶羅」における“二十五菩薩”というのは、画面の外縁である第三院四方に位置づけられる各六菩薩、計二十四菩薩に、内院(九品の阿弥陀が座す中央部)四隅を占める四菩薩「法」「利」「因」「語」中の「法」菩薩を加えた“二十五菩薩”である。つまり法菩薩という一菩薩が別格となっており、従って一体視できない二十五菩薩であるといえる。この二十五菩薩は、続いて固有の持物とともに列挙される二十五菩薩とは区別される。なぜなら、後者には法菩薩の名は無く、しかも法菩薩の様に別格視される菩薩も存在していないからである。そして、前者に対し「来迎時には、行儀異なれり」と明言された直後に、後者が位置づけられている訳であるから、後者、即ち『十往生経』に依る菩薩名のもとに各々固有の持物を規定されている二十五菩薩が、まさに来迎と結びつく二十五菩薩であると解釈できよう。

そこに持物として挙げられた楽器名を見ると、最初に「打一ケイロ」(多分振鼓・鶏婁鼓のこと)、次に右手に桴らしきものを持つ「腰皷手」(即ち一鼓)となっている。既述の様に、来迎図において、一鼓と振鼓・鶏婁鼓が奏楽菩薩群の先頭に定着するのは鎌倉中期頃であり、後続する楽器名の内、笙、笛、簫、琵琶、箜篌、揩鼓(「摺鼓」と記名)、鞨鼓(「葛皷」)、方響(「方鏡」)、そしてしんがりの大太鼓(「大皷」)もやはり同期の来迎図上に定着する楽器である。つまりこれらについては、鎌倉中期の来迎図に描かれた楽器とそのまま関連づけられる。しかし同時に、鎌倉中期及びそれ以前の来迎図には登場しなかった楽器名も見える。即ち、「芩」、「磐」(磬のことであろう)、「鐃」である。「芩」は朝鮮に伝わる横笛であり、同じく朝鮮で今日も常用される「簫」と並べて記されていることから、亮禅の、朝鮮文化に対する知識が伺われる(42)。磬は、錫杖と並ぶ有名な仏教楽器であり、鐃はやはり仏教楽器で、通常、鈸(=銅鈸)と合わせて奏される。いずれも打ち鳴らす楽器であり、これらが加えられているのは、仏教(打)楽器を用いた迎講の反映を強く感じさせる。

以上、ここに列挙された楽器名は、それらの内、今日と同様当時もほとんど知られていなかったであろう「芩」を、よく似た名称でしかもより一般的な琴に置き換え、又一人では奏楽不可能な「鐃銅抜(43)」を鉦鼓に置き換えると、先述した十四世紀初期のフリーアの例に描かれた楽器の内容と全く一致する。楽器の種類のみならず、楽器の描写順も、画面の前方から右方を経て左方へと視線を巡らせるならば、ここに挙げられた楽器名の順序にほぼ沿っていると言える。

ここで確認しておきたいのは、フリーアの例とこの「二十五菩薩事」と、どちらが先行するかという問題である。フリーアの例の画面上には弦楽器の琴が描かれているが、それを見て、誤って「芩吹」と説くことがあり得るであろうか。記された「芩」を知らずに、琴を描いたというのならばあり得る。琴であれば奈良時代の遺品も今日まで伝えられており、又、既に言及した様に、折しも当時再び注目されつつあったとも考えられる。しかもこの解釈が不当でないことは、後述する『二十五菩薩和讃』を参照することで裏付けられる。つまり、教典の方では「芩」としている金剛蔵菩薩の持物を、同和讃でははっきり琴としており、その上、すぐ前の金蔵菩薩の持物を箏(教典では「簫」)と規定している。そこでは、共に朝鮮で常用される楽器を、日本で常用される(琴の場合は“常用された”)楽器に変えているのである。要するに、「芩」と琴との対照は、教典の「二十五菩薩事」の方が、フリーアの例(及び『二十五菩薩和讃』)に先んじていることを示す好材料といえる。

従って『白寶口抄』における「二十五菩薩事」の成立は、酷似する楽器の内容からフリーアの例が描かれる直前、即ち十四世紀を迎えたばかりの頃に位置づけられる。この位置づけは、亮禅の没年(一三四一)から考えても容認されよう。同時に、フリーア以下四例にみられる楽器の斬新きは、この教典を繙くことで解決できた事になる。

こうして、これまで規定されることのなかった来迎菩薩各々の持物(主に楽器)がようやく教典内に所を得ることとなった。そしてその内容に沿った来迎図(フリーア以下四例)も生み出された訳である。この現象は、平安、鎌倉期と進展し続けた“奏楽を伴う来迎”の思想の結実とみなすことができるであろう。

しかしながら、来迎する二十五菩薩各々の持物名を、広く一般の人々の意識に溶けこませ、今日にも通用する一般概念となさしめたのは、十四世紀中頃の作と推定される『二十五菩薩和讃』であるといってよい。この和讃は民聞の作とされる。もしそうであれば、奏楽菩薩来迎の思想が既に民間に浸透していた証としてこれを捉えることもできる。以下にその全文を引用する(44)。先に引用した『白寶口抄』における内容と較べて、ここでは二十五菩薩の持物が、軽妙にわかり易くうたわ れている。

二十五菩薩和讃

恵心僧都作(45)

帰命頂禮極楽ノ 五五ノ菩薩ノ御誓

念佛受持ノ輩(トモガラ)ヲ 臨命終(リンミヤウジフ)ニ至テゾ

音楽異香ノ瑞ヲ為 迎給ゾ頼モシヤ

観音薩埋ノ蓮臺ハ 我等衆生ヲ乗給フ

勢至菩薩ノ合掌ハ 定慧(ヂヤウエ)不ニノ表示ナリ

薬王菩薩ノ幢幡ハ 不老不死ト翻ガヘス

薬上菩薩ノ玉幡ハ 往行向地(ヂウギヤウカウヂ)ノ階位アリ

普賢菩薩ノ幡臺ハ 恒順衆生(ゴウジユンシユジヤウ)ト指掛ル

法自在王ノ華鬘ハ 攝取不捨ノ功徳アリ

師子吼菩薩ノ亂拍子 下化(ゲケ)衆生ト踏給フ

陀羅尼菩薩ノ舞ノ袖 上求(ジャウグ)菩提ヲ勤ナリ

虚空蔵ノ腰皷 能満福智ノ音高シ

徳蔵菩薩ノ笙ノ音 十八不共(フグ)ノ響アリ

寶蔵菩薩ノ笛ノ聲 三解脱門(ゲダツモン)ノ風冷シ

金蔵(コンザウ)菩薩ノ箏ノ琴 三十七尊現前ス

金剛蔵ノ琴ノ絃 十界一如ト響ナリ

光明王(クワフミヤウワウ)ノ琵琶の撥 無明(ムミヤウ)ノ迷ヲ驚カス

山海慧ノ箜篌ノ緒 寂静(ジャクジヤウ)真如ノ理ヲ示ス

華厳王ノ銈ノ音 唯心法界澄ワタリ

衆寶王ノ撃鐃ハ 一佛乗ヲ讃歎ス

月光王(グワツクワウワウ)ノ振皷ハ 十方世界ヲ響カセリ

日照王ノ羯鼓ハ 四土寂光ト打鳴ス

三味王ノ天華(ゲ)ハ 虚空海會ニ散亂ス

大自在王ノ華幢(ケドウ)ハ 畢竟空ト指聳ユ

白象(ビヤクゾウ)王ノ寶憧ハ 第一義天翻ヘス

大威徳王ノ曼珠(マンジュ)ニハ 無漏(ムロ)説法圓(マドカ)ナリ

無漫身ノ焼香ハ 如来ニ供養シ奉ル

唯願クパ弥陀如来 引誓(グゼイ)ノ中ノ我等ナリ

五濁悪世ニ罪深シ 憐レ超世ノ悲願ニテ

臨終正念(リンジフシヤウネン)親(マノア)タリ 来迎引接(インゼフ)ナシ給へ

其佛(ゴブツ)本願力(ホングワンリキ) 聞名欲往生(モンミヤウヨククワウジヤウ)

皆悉到彼岸(カイシツトウヒガン) 自致不退轉(ジチフタイテン)

菩薩名と楽器名の対応に関して、この和讃と先述の教典『白寶口抄』に共通しているのは、徳蔵菩薩の笙、寶蔵菩薩の笛、光明王菩薩の琵琶、山海恵菩薩の箜篌、華厳王菩薩の銈(先述の教典では「磐」)、衆寶王菩薩の鐃(「鐃銅抜」)、日照王菩薩の鞨鼓(「葛皷」)、定自在王菩薩の太鼓である。つまり和讃に登場する十二楽器のうち八楽器までが、対応する菩薩名を含めて先述の教典と一致している訳である。従って和讃の作者は教典の内容に通じていたと推察される。しかも楽器に対する知識をも確実に備えていた様である。まず先述の教典が、鶏婁鼓を「打一ケイロ」、磐(または銈)を「磐」、方響(または方磐)を「方鏡」、鞨鼓(または羯鼓)を「葛皷」と記して楽器名に対する不正確さを示していたのに対し、和讃に記される楽器名には誤りはみとめられない。のみならず和讃に「金蔵菩薩ノ箏ノ琴 三十七尊現前ス」と説かれている所を見ると、元来三十七弦であった楽器が二度割られて十三弦の箏になったという、“箏”に関する逸話さえ知っていたことがわかる。ここから、この和讃の作者が教典にも楽器にも精通していた人物であったことは明らかである。他方、和讃の方が楽器名を正確に記していたということは、先述の教典より後に和讃が成立したことを改めて示唆している。なぜなら、もし正確な楽器名を記した和讃の方が先行していたなら、教典の方はその内容にはほぼ従いながら不正確な楽器名を記したことになってしまい、辻褄が合わない。故に先述の教典の成立は、既に触れた通り、やはり和讃に先んじるものと考えるべきであろう。又、両者に共通の部分が多いことから、両者の成立期はそれ程離れているとは思われない。整理すると、

と捉えられるのである。

さて、『白寶口抄』の規定と密接に関連する四例の内、三千院、常楽寺、浄厳院の例は室町初期(十四世紀後半)に位置づけたが、その後十五世紀以降は、副本や、絵巻物の内の来迎場面を見る程度(47)で、奏楽を伴う独立した阿弥陀来迎図といえるものは、これまでに見た限りの資料によるとわずかに江戸初期(十七世 紀後半)の一例(48)しか見い出されない(図25)。しかもその例に描かれた楽器は、鎌倉中~後期の段階に立ち戻る内容であるにすぎない(表1「17(後)」参照)。つまり『二十五菩薩和讃』が新たに成立したからと言って、阿弥陀来迎図の画面上に直接その影響を認めることはできない。にもかかわらず、和讃の成立以降、来迎する二十五菩薩の持物に関する様々な資料において、和讃の方が、『白寶口抄』の規定よりはるかに大きな影響力を持ち続ける。遂には、阿弥陀来迎図の諸例に錨かれる菩薩の持物について、直接関係ない筈の和讃が専ら基準とされるまでに至る。その形跡を順に追っていきたい。

最初に、即成院の「二十五菩薩座像」の持物が記名された表(表2を参照)。これは昨年(昭和五十七年)五月に、当地で見せて頂いた。この「二十五菩薩座像」は平安後期(十一世紀末)に製作されたものであるが、内十四体は後補であり、当初は二十五菩薩ではなかったといわれる。そして二十五菩薩を揃えたことが確実なのは室町期以降ともいわれている(49)。とすれば上記の表に説かれた二十五菩薩の持物も又、室町期以降に規定されたことになる。

続いて、江戸初期に編集された仏像図版集『佛像圖彙』(元禄三年、増補版は天明三年)の中の、「二十五菩薩」の図像(50)。この図像は、二十五菩薩各々の 名の下に、固有の持物を伴う菩薩像を描いたものである。

以上の二例に登場する楽器名及び対応する菩薩名を、表2において、『白寶口抄』そして『二十五菩薩和讃』に説かれたものと比較してみた。

表2を観察すると、経典(『白寶口抄』)では最初に法自在菩穫が「打一ケイロ」を持っているのに対し、和讃以下三例では楽器を持たない。次の獅子吼菩薩は、教典では右手に桴らしきものを持つ「腰皷手」却ち一鼓をもっているが、和讃では足を用いての乱拍子となっている。おそらくその「亂拍子」という語に基づいて、『佛像圖彙』の例では拍板を持っているのであろう。虚空蔵菩薩は、教典では「右舞」となっているが、和讃以下の三例では桴打ちの鼓類をもつことになっている。ここで、和讃に説かれる「腰皷」は和讃においては最初に登場する楽器名である故に、現実の行道の際にも鎌倉中期以降の来迎図においても常に先頭に立つ一鼓を指すものと解釈する。本来一鼓は腰鼓の一種であるから、一鼓を指して「腰皷」と言っても支障はない。金蔵及び金剛蔵菩薩はいずれも、教典では「簫」及び「芩」という管楽器を持っているが、和讃以下三例では「箏」「琴」の類の弦楽器を持つ。これは極立った相違点の一つといえる。月光王菩薩は、教典では「摺皷」を持つが、和讃以下三例では振鼓・鶏婁鼓の類を持っている。三昧王菩薩の場合は、最初に挙げた法自在菩薩の場合に似て、教典では「方鏡」を持つのに対し、和讃以下三例では楽器を持っていない。他の楽器は四例ともほぼ共通する。ただ教典にも和讃にも見られない篳篥が、即成院及び『佛像圖彙』の例には最後に登場している。

この様に、即成院及び『佛像圖彙』の例が、共に寺院における作(51)でありながら、教典である『白寶口抄』よりはるかに『二十五菩薩和讃』に沿っているこ とは明白である。

続いて、江戸初期に刊行された『二十五菩薩引接鼓吹(52)』。この著書においては、まさに『二十五菩薩和讃』に忠実に、二十五菩薩の持物が規定されている。しかも、第五項「二十五菩薩図面の監觴」には「(二十五)菩薩各體ノ持物(ヂモツ)ハ経論ニイマダ見(ミエ)ズ」と記されており、『白賓口抄』の存在には無論言及されていないし、知識そのものが全く無い様子である。

なお江戸期には、既に言及した様に阿弥陀来迎図の作例はこれまでの探索において一例しか見い出されない。それに比して、迎講の記録が目立つ(53)。来迎図については密かに今日に伝わっているものも種々あろうが、江戸期の人々はむしろ演劇的な迎講の方を好んだのかも知れない。とはいえ、迎講で行進する仮装菩薩の持物を一々記した記録となると、残念ながらほとんど見い出されない。その中で、曼荼羅寺(愛知県)には、迎講の菩薩名だけ記した文化九年(一八一二)の記録文書がある(54)。そこに記された二十五菩薩の名と各々の持物、特に楽器名は、記名順に至るまで、『二十五菩薩和讃』とほぼ完全に一致している。

時代が下って、大正十一年に発行された高瀬承厳の『二十五菩薩物語』。この著書は、先述した『ニ十五菩薩引接鼓吹』に等しく、二十五菩薩を個別に説明していく構成をとっている。その中で持物の規定を省略されている菩薩も少なくないが、持物が提示されている限り、楽器も、対応する菩薩名も、『二十五菩薩和讃』と一致している。その上随所に和讃の引用がみられ、時には引用部分の解説もなされている。一例を日照王菩薩の項から挙げてみよう。

(和讃の一節に)「日照王の羯鼓は、四土寂光と打ちならす」とあるが羯鼓とは鉦鼓の事だといふ事である。

この文章は、先述した『佛像圖彙』との比較において興味深い。なぜなら『佛像圖彙』の「二十五菩薩」図像における日照王菩薩は正に、鉦鼓を奏しているからである(表2を参照)。

更に下って、昭和七年に発表された多屋頼俊の『来迎の聖衆と二十五菩薩(55)』。その内容は、『二十五菩薩和讃』を南北朝以後の作と言明すると共に、来迎 図に描かれた諸菩薩をこの和讃に依って説明しようとする他著の傾向を、かえって規制している。

加之二十五菩薩来迎は経典に根拠なく、且つ南北朝以後に見える思想であるから、この和讃は源信僧都の作でない事は勿論、南北朝以後の作であらう事は疑ない事と思ふ。随って此の和讃に依って鎌倉時代以前の来迎の圖像を説明しょうとする事は根本的な誤である。又古い来迎の圖は二十五體以上のものもあり、二十五體以下のものもあって数は一定して居らず、聖衆の形も一様でないから、事實上この和讃に依つては説明し得ないのである。

――中尊以下三十二體の聖衆が畫いてある高野山の来迎圖を、この和讃に依って、二十五菩薩だけ説明して居られる人があるが、余りにも勇敢な事と云ふ。――

ここでもはっきり、二十五菩薩来迎の板拠が教典にはないと述べられている。又この文章から、当時もいかに『二十五菩薩和讃』の存在が重んじられていたか、十分に伺い知ることができる。換言すれば、規制を要する程に、来迎図の諸菩薩とこの和讃とを結びつける傾向は一般的であったという事になる。

そして現在、来迎する二十五菩薩の持物について説明がなされる場合には、必ずといっていい程『二十五菩薩和讃』が取り上げられている。例えば、佐和隆研の『密教辞典(56)』をみると、「来迎美術」の項に、和讃に依る二十五菩薩の持物が逐一記されている。又、岡崎譲治編『浄土教画』には和讃の全文が紹介されて いるし、切畑健の『浄土教絵画にあらわれた楽器――来迎図の場合――』においても、諸々の「来迎図に表れた管弦構成(57)」と和讃との相互関連が指摘され、実際に両者が比較対照されている。その他、和讃に言及している論著を見い出すことはいともたやすい。逆に、二十五菩薩の持物を規定した資料として、この和讃以外の資料を挙げている論者に出会うことは非常に難しい(58)。つまり現在もやはり、来迎する二十五菩薩の持物を語る上でこの和讃は主要な依所となっているの である。

以上の考察をふり返ってみると――

今日に伝わる阿弥陀来迎図最古の作例(平安後期)において、既に“阿弥陀来迎”と“奏楽”とは結びつけられていた。

続く鎌倉期には、阿弥陀来迎思想の民間への浸透に伴い、当初来迎図の画面上で付随的であった“奏楽”が、しだいに主体的な地位を確立していった。その際に新たに加わっていく楽器は、いずれも迎講の反映を如実に物語るものであった。

そして、鎌倉末から室町初期にかけての、フリーア以下四例の阿弥陀来迎図は、“奏楽”と“阿弥陀来迎”との結びつきが不動のものとなったことを示唆している。なぜならこれらの例は、楽器中心に来迎二十五菩薩の持物を規定するに及んだ『白賓口抄』の内容を、全体に反映しているからである。

その後、楽器を中心とした来迎二十五菩薩の持物は、主に『二十五菩薩和讃』の影響力に依って一般概念化されていく。換言するならば“奏楽を伴う来迎”の思想が広く一般の人々の意識に根付いていくことになるのである。

こうして今日に至る長い歴史の中で、迎講に接し阿弥陀来迎図を拝観する人々の目や耳に触れてきた“奏楽”は、人々の抱く死への恐怖を払拭する上で、大きな役割を果たしてきたといえる(59)。ここに見い出される“奏楽”は、表立って日本音楽史に寄与するものではないかも知れない。迎講の実際においてはおおむね雅 楽の伝統に追従する奏楽が行われていたであろう(60)。来迎図の画面上で、そして人々の意識の中で、非現実の楽器を同居させた楽器編成が確立されたといっても、それが現実に鳴り響く音楽にどこまで影響を与えたのか、全く確証はない。しかし浄土教を信仰する数多くの人々が、音楽を、浄土につながるものとして求め、依所としたことは確かである。その切実な想いの中で、おそらく我々の想像の及ばない効果を、音楽は発揮していたのではないであろうか。

昨年五月に即成院を訪れた折“華やかに奏楽する”「二十五菩薩座像」を拝見させていただくことができた。その際に二十五菩薩の持物を記名した表を見せて頂いた訳であるが、我々の向こう側で、おそらく檀家の方々と思われるが、静かに合掌されている姿が印象的であった。奏楽と深く結びついた阿弥陀来迎思想は、今日なおもそうした人々に受け継がれ、生き続けていると言ってもよいであろう。

――*――

本論をまとめるに当たり、次の方々に大変お世話になった。

来迎図及び迎講に関する問い合わせに快く応じて下さった浄土教寺院の関係者の方々、とりわけ資料のコピーとお手紙を下さった三千院の足立純章様、「二十五菩薩像」を直近で拝観させて下さり持物の記名表をも見せて下さった即成院の方々、迎講で使われる楽器の貴重な写真を御寄贈下さった大念仏寺の方々、当方の問い合わせに対し奈良国立博物館にお手紙を出して下さり、来迎図の鮮明な図版を御寄贈下さった大蔵寺の川井寶光様、及び奈良国立博物館の梶谷亮治様、当方にとって唯一の江戸時代の来迎図の図版を御寄贈下さった北九州市立歴史博物館の方々、御所蔵の編鐘を含む図版と資料コピーを下さった日光東照宮社務所の方々、御所蔵の楽器についてご説明下さった上に専門の大滝晴子様をご紹介下さった日光山輪王寺の方々、日光に伝わる朝鮮の楽器(拝簫等)の図版を含むご自身の論文『日光山輪王寺にのこる韓国文化』(『韓国文化 10月号』昭和五十八年 自由社)を御寄贈頂き、その上度々電話を通じて御指導頂いた大滝晴子様、皆様に謹んで御礼を申し上げたいと思う。

1 時には、阿弥陀如来が単独で来迎する「阿弥陀独尊来迎図」や、奏楽を伴わない「阿弥陀三尊来迎図」もみられる。

2 村山修一『浄土教芸術と弥陀信仰』(昭和四十一年 至文堂) 一六二ページ。

濱田隆『極楽への憧憬』(昭和五十年 美術出版社)一四四ぺージ。京都国立博物館編『浄土教絵画』(昭和五十年 平凡社)二一九ページ~二二二ページ、他。

3 同右『浄土教絵画』二二〇~二二一ページ、及び『文化財』の昭和四十八年十月号三六~三

七ページ参照。

4即ち、後述(本論文73ページ)するが、興福院の例にみられる合掌菩薩群七体は、恵心僧都源信の重んじる七菩薩の反映と解釈することができる。同右『浄土教絵画』の解説自体においても、迎講との関連を説く中で、この解釈に触れている(二二一ページ)。

5『浄土曼荼羅――極楽浄土と来迎のロマン――』(昭和五十八年 奈良国立博物館)二三ページ参照。及び田口栄一『滝上寺蔵九品来迎図について』(『仏教美術一一二号』八一~一〇七ページ)八二~八三ページ参照。なお、滝上寺の九品来迎図は、本論の扱う、『観無量寿経』(阿弥陀来迎思想の典拠)から独立した来迎図の系統というより、『観無量寿経』に忠実な観経変相図と関連するものである故に、今回は取り上げない。

6 『浄土三部経』の内の一経(他の二経は『無量寿経』と『阿弥陀経』)。『浄土三部経』は七世紀頃日本に伝えられ、阿弥陀来迎思想をも含む浄土教の根本教典として今日に至っている。

7鳳凰堂の九品来迎図において、実際に研究の対象として扱えるのは、上品上生~下生、中品上生~中生、下品上生~中生の七階位。しかし中品下生と下品下生を欠いていても、九品の段階差についての考察には特に支障をきたさないと恩われる。

8 とりわけ名高いのは、当麻寺に伝わる故に「当麻受茶羅」と呼ばれる観無量寿経変相図である。

9「慶滋保胤・大江匡房・三善為康、そして恵心、永観たちはなべて、九品の階位にあえてとらわれようともせず、又上位を目指そうとするどころか、恵心なども「往生要集」の随所にみられるとおりむしろ九品の階位には冷淡であった。」(『仏教芸術一四四号』内の中村輿二『来迎美術史研究序説・その一 阿弥陀来迎図の成立――その思想史的背景――』より引用、六三ページ。)

10既に挙げた村山修一『浄土教芸術と弥陀信仰』四九ページ、『浄土憂茶羅――極楽浄土と来迎のロマン――』一九ページ。及び伊藤真徹『迎講の一考察』(『仏教文学研究(4)』仏教文学研究会編 昭和四十一年 法蔵館)参照。

11 源信『往生要集』の臨終行儀の項を参照。

12 既に挙げた京都国立博物館編『浄土教絵画』二〇九ページ、濱田隆『極楽への憧憬』一五四ページ。

13ただし、七世紀後半に、浄土を写すべく、阿弥陀三尊像とともに楽器を持った音声菩薩像が製作されたという記録が残っている(『阿弥陀院宝物目録』六七六年)。従って、阿弥陀如来像が図絵された時に、こうした音声菩薩像の影響から、奏楽菩薩群が画面上に加えられたという可能性もあり得る。

147世紀に、百済の味摩之(みまし)によって日本に伝来した伎楽は、仏教の式楽として用いられた。続く奈良時代には、東大寺大仏開眼供養の際の大規模な舞楽などに、仏教寺院における外来音楽の隆盛を伺うことができる。

15 その際、田口栄一『鳳凰堂九品来迎図調査報告(上)』(『仏教芸術一四一号』)の表1を参考にした。

16 『浄土曼荼羅――極楽浄土と来迎のロマン――』二二六ページ。

17 村山修一『浄土教芸術と弥陀信仰』一六五ぺージ。

18ただし編鐘の伝来を示す記録は見い出せない。表1で編鐘と判断した楽器は、鳳凰堂九品来迎図中の上品中生図に描かれたもの(図l・ほぽ中央)であり、方響とみなす説もある。確かに通常の編鐘よりずっと小型である。従って編鍾と断定することはできないが、田口栄一『鳳凰堂九品来迎図調査報告』(『仏教芸術一四一』)においては編鐘とされており、本論でも、形状が方響より編鍾に近いと判断した。もしこの楽器が編鐘であるとすれば、十世紀初め頃から今日まで編鐘を盛用する朝鮮半島との交流を一考する必要がある。池明観『韓国文化史』(昭和五十四年 高麗書林)によれば、十一世紀初め頃の韓国(当時は高麗)は政治が安定し、宋だけでなく日本やアラビアとも貿易等の交流があったという(一〇六ページ参照)。鳳凰堂の来迎図が描かれたのは十一世紀半ばであるから、高麗との交流が編鐘の描写につながったと推察することはできる。しかも、韓国で作られた“小型の編鐘”(製作年代は不詳)が、江戸時代になって板倉重宗により日光東照宮に奉納されたことは事実である。実物の図版と、楽器の構造に関する解説を、日光東照宮宝物館より御送り頂いている。

19十三世紀前半に位置づけられる例として、他に安養寺の「阿弥陀来迎図(二十五菩薩)」が挙げられる。しかしこの例は、画面の上半分が後補で、当初のものと判断される菩薩は九体のみである。元来、二十五菩薩を備えていなかったといわれる。その上、後補の部分が原図に忠実であるかどうかについては疑問の点(例えば、鶏婁鼓のバチが不自然。もとは揩鼓であったかもしれない)があるので今回は除外した。表1には、当初のものと判断できる楽器のみ加えることとした。

20この例は、「当麻曼荼羅縁起」という絵巻の中の来迎場面であり、当然ながら、独立した一個の作品としての阿弥陀来迎図とは異なる。しかしながらこの例が、当時の阿弥陀来迎図の諸例と密接に関連していることは,一般に認められている。それ故に、本論でも取り上げることにした。

21十三世紀後半の例として、本論においては六例を取り上げた訳であるが、他にも阿日寺の「阿弥陀来迎図」が挙げられる。しかしながらこの図は、室町時代(弘治三年、即ち一五五七)に表装修復されており、その際画面上に何らかの改変が加えられた可能性が皆無ではない。それ故、この例も本論から除外した。

22 中国の偽経といわれる。源信の『往生要集』にも、そこに説かれた二十五菩薩各々の名称と共に紹介されている。

23玉川、杉山、河原、他編『尊像情成図』(松下隆章編『研究発表と座談会 浄土教美術の展開 報告書』昭和四十九年 仏教美術研究上野記念財団助成報告書第一冊)。『尊像構成図』は、各種の阿弥陀来迎図における阿弥陀及び諸菩薩の構成と諸菩薩の持物を、わかり易く略号で示してあり、本論を進める上で非常に参考となった。

24 ここで言う迎講の図とは、土佐光茂筆「当麻寺縁起三巻」(一五三一)の「当麻寺迎講の法事」の場面を指している。

25今年の五月十四日に訪れた当麻寺の二十五警薩練供養(迎講)では、菩薩の持物の中に拍板の模造品がみられた。又、大念仏寺からお送り頂いた、迎講に用いられる楽器の写真には、ユニークな形の箜篌がみられた。この他、アンケートにお答え下さった諸寺の迎講にも、箜篌等の模造品が用いられるとのことであった。

26『今昔物語集 巻二』(山田孝雄他校注『日本古典文学大系 23』(昭和三十五年 岩波書店)七三ページの注19より引用。

27 『新訂増補 国史大系 令義解巻五 軍防令』(黒板勝美・国史大系編修会編 昭和五十二年 吉川弘文館)一五三ページ。

28ちなみに、浄土教が戦場にまで侵透したことは事実のようである。時期は少々ずれるが、室町時代の記録に、陣僧の存在を記したものがあるという。陣僧とは、極楽と地獄の存在を信じる武士が、いざという時に極楽往生できるように、戦場に連れていった僧のことを指す。『アジア仏教史 日本編(VI)室町仏教』(昭和四十七年 佼成出版社)参照。

29 先述した当麻寺の練供養(注24)における菩薩の持物に、小鼓の実物が含まれていた。

30ただし今回は、その点を追求することができなかった。なお、この二面の箏を、琴と箏であると解釈する説があり(注22に紹介した『尊像構成図』)、その点について当方の問い合わせに対し、大蔵寺及び奈良国立博物館の御好意により明瞭に菩薩の持物がわかる図版をお送り頂いた。

31いわゆる「琴棋書画図」に描かれた琴のことである。「琴、棋、書、画のいわゆる四芸は、元来、中国文人の教養をあらわすものであったが中国に憧れ、漢詩文の世界に傾倒し、隠逸な高致を望んだわが国の禅僧たちにとっても、恰好の画題となった。ことに中世から近世にわたっての大画面人物画としての琴棋書画図の展開には、みるべきものがあり、かなり豊富なバリエーションも現われるに至っている。」(松下隆章『日本美術絵画全集 第二巻 如拙/周文』昭和五十四年 集英社 一二一ページ。十五世紀中葉前後に制作された「琴棋書画図屏風」についての解説より引用。)

32 琴楽再興のきっかけは、水戸光圀の元に身を寄せた明末の僧心越(東皐禅師)が琴を持ち込んだことにある。しかしそれが文人の必須の教養として世に広がったのは、琴を邪欲の“禁(キン)”。に通じるとして愛好する儒教思想の流布や、注31に紹介したように文人の教養を示す一環として琴を重んじる傾向の浸透に依るものとみなされる。

ちなみに、琴棋書画図の作例が散見し始める十五世紀には、儒教・仏教・道教の三教が終局において一致するという思想を具象化した「三教図」がみられ、当時、需要も多かったといわれる(注31に引用したものと同文献・一〇ニページ参照)。仏教と儒教が相通じるものと考えられていたならば、仏画としての来迎図上に、儒教思想の一端を反映して琴が描かれるということもあり得ると思われる。更に言えば、琴棋書画図を好んで描いた禅僧たちの間で、この三教一致の思想は主導的であったということである(同じく一〇二ページ参照)。

33例えば、新知恩院の例(十四世紀前半)では、菩薩数二十五に対し、楽器数十八。又、同時期の雲辺寺の例では菩薩数二十七に対し楽器数二十。

34「今昔物語集巻十五ノ二十三』(振鼓・鶏婁鼓を奏する楽人を先頭とした行道を物語っている)、重源『南無阿弥陀仏作善集』、『百練抄 巻十一』、『拾遺往生伝巻下』の永観伝参照。皆、屋外での行道を示す記録である。なお浄土寺の記録には、建仁元年(一二〇一)に、「来迎具足」として来迎阿弥陀像や菩薩面等とともに楽器が用意された、とある。ここで、楽制改革で廃除されたはずの方磬(方響に同じ)が挙げられているのは興味深い。

35 『太陽シリーズ 34 浄土への憧れ』(昭和五十八年 平凡社)四八~四九ページ。

36 なお、この迎講の図に描かれる拍板は、民俗楽器として現在もよく使われている編木(びんざさら)

と非常によく似ている。このことは、本図の現実性を感じさせる面でもある。更に言えば、現実の迎講で、拍板の代わりに編木が使用された可能性をも孕(はら)んでいる。「編木(びんざさら)――田楽の楽器。長さ二寸五分(7.6cm)幅五分(1.6cm)位の木または竹の薄片数十枚(五〇乃至一〇〇枚)を横に重ねて吊り下げ、紐の両端に高さ五寸七分(17.3cm)位の木の柄手を付けたもの。(中略)この楽器は南至方面で多く用いられる拍板の変化したもので、田楽と広東方面の田植の行事との関連を暗示するものである」(田辺尚雄『日本の楽器』柏出版三三五~三三六ページより引用)。

37『白寶口紗』百六十七巻(写本〔一五〇九年〕を金剛三昧院が所蔵。大正新修大蔵経図像部第六巻に収載。)この教典の名称は、『古寺巡礼京都17三千院』(昭和五十二年 淡交社)の「寺宝」の図版解説をされている宮島新一氏にお教え頂いた。『白寶口抄』の概要については、『望月仏教大辞典 第五巻』(昭和四十一年 世界聖典刊行協会)の「ビャクホウ クショウ 白寶口抄」の項を参照。或は『仏教解説大辞典 第九巻』(大東出版社)の「白寶口抄」の項を参照。

38 『白寶口抄 巻第四 阿弥陀法第二』の一節。

39ここに列挙されている菩薩名は、『十往生阿弥陀仏国経』からの引用ということであるが、随所に引用の誤りがみられる。まず、寶蔵菩薩を抜かしているので、二十四菩薩になってしまっている。又、金剛警薩を金剛蔵、衆寶王菩薩を珠王寶菩薩とし、光明王菩薩と山海恵菩薩の順序が逆になっている。

40 『浄土曼荼羅――極楽浄土と来迎のロマン――』(既述)二一ページ参照。

41 ただし、意味の判然としない図像は省略。

42ここに「琴」が記名されたことは、注17で解説した編鐘と等しく、見過ごされがちな朝鮮半島との文化交流に着目することを捉す問題といえるかもしれない。なお「琴」の形状等については、張師勛『韓国楽器大観』(韓国国楽学会)を参照。

43 本文でも触れている通り、鐃(ドラのこと)と銅鈸(鈸に同じ。シンバルのこと)は別々の楽器。

44 高野辰之編『改訂版日本歌謡集成 巻第四第一 古讃集』(昭和三十五年 東京堂)より引用。

45ここでは『二十五菩薩和讃』の作者が「恵心僧都」即ち源信となっているが、これは伝説であって、誤り。阿弥陀来迎関係の作品を源信に帰する風潮があったことを示す一例。源 信作と伝えられた来迎図も多い様である。

46 即ち、『二十五菩薩和讃』の成立期に関しては、鎌倉中期以降とする説(例えば岡崎『浄土教画』既述)、南北朝以降とする説(本論文61ページで紹介。多屋氏)、室町期とする説(元興寺仏教民俗資料研究所編『当麻寺来迎会民俗資料調査報告書』昭和五十年 国書刊行会 参照)があるが、本論は丁度その中間をとることになる。

47 例えば清涼寺(京都)の「迎接曼荼羅図」(十五世紀)は鎌倉時代(十三世紀)の副本。来迎場面を含む絵巻物は「融通念仏縁起」 (大念仏寺)他。

48 福聚寺(北九州)の「藕絲織聖衆来迎図」(一六七一)。この図版は、北九州市立歴史博物館『展示品図録』(昭和五十一年)に収載されており、同博物館よりご寄贈頂いた。

49 福山敏男『日本の美術 第九巻 平等院と中尊寺』 (昭和三十九年 平凡社)一三七ページ参照。

50 『佛像圖彙――儀軌による仏像図版集――』(昭和四十七年初版 国書刊行会)を参照。

この「二十五菩薩」の図像は、国訳秘密儀軌編纂佛像圖鑑』(復刻 昭和四十七年 第一書房)にも収められている。

51 『佛像圖彙』にも、「長谷寺蔵版」と記されている。

52 川勝五郎右衛門・武田次右衛門・永田長兵衛『二十五菩薩引接鼓吹』(一六八八 落陽書林)

53例えば、大念仏寺(大阪)の迎講始行時(一六八四)の記録。そこには「太平楽」「十天楽」等、当日奏された雅楽の曲名も記されている。又、十念寺(長野県)の一六〇六年の迎講には後陽成天皇が訪れたという記録がある。大念仏寺も十念寺も、共に、今日まで迎講を伝えている。又、浄真寺(通称「奥沢の九品仏」、東京)でも、江戸初期に建立されて程なく、迎講が施行され、上記の二例に等しく、今日に至っている。他にも枚挙にいとまがない程、迎講が行なわれた記録は多いが、ただし扮装菩薩の持物まで記したものはほとんど無い。

54桐山宗吉『菩薩の面』(昭和四十一年 兵庫県観光連盟)二一九ページ参照。注34に紹介した浄土寺の記録についても同書一三三ページ参照。

55 史学地理学同改会編『歴史と地理 第三十巻の2』一三四~一四六ページ。

56 昭和五十年 法蔵館。

57 「」内は、同論文より引用した語。

58宮島新一氏が、『白寶口抄』の「二十五菩薩事」から二十五菩薩の持物を列挙した部分を引用された(注36紹介)のは、和讃以外の資料を取り挙げた貴重な例といえる。ただし、同氏の解説中には『白寶口抄』の名は提示されず、「教典」とのみ表現されていた。

59まず、いささか古い例であるが、臨終の苦しみの代わりに、日頃接する迎講の奏楽が聞こえてきたという記録が、伊藤真徹『迎講の一考察』(注10に既述)に、迎韓の盛行を伺せるものとして紹介されている (七五~七六ページ)。

迎講は洛中洛外において、願生聖によって修せられ、都鄙の僧俗貴賤に深く印象づけられていた。――中略――書博士安部俊清は臨末に、枕頭に侍する看病人に物 語って

時々側聞音楽。其儀如雲居寺迎講。

雲居寺瞻西 [以下2行を1行幅に]

上人迎講義也

とあって、その臨末の大沿四年(一一二九)頃、雲居寺の迎講が広く世に知られた盛儀であった面影を偲ばせるものである。

又、桐山宗吉『菩薩の面』(注52に既述)には「浄土往生来迎の文学」(同書の項目名)が種々紹介されているが、その内、奏楽を伴う来迎図の反映を思わせる和歌の一例を引用する。

こうした例にかいまみることができるのは、迎講や来迎図を信奉する人々にとっては、臨終が、奏楽を伴う美しい情景を連想させるものであり得たことである。

60注34に挙げた浄土寺の記録に記されている鎌倉期の迎講の楽器も雅楽の楽器類であるし、注55に挙げた大念仏寺の迎講(江戸初期)の記録にも雅楽の曲名が明記されていた。弘法寺(岡山県)にも、古くから迎講に使われだとして大太鼓や羯鼓が残っている。又、北野博美『奥澤村九品佛の来迎会』(『民俗芸術 第三巻 第九号』昭和五年)を見ると、当時の浄真寺(東京)の迎講も、行道の際に、三管による「越天楽」が奏されたと記されており、我々が本年五月に訪れた当麻寺の迎講においても、奏楽は、堂内の楽僧による雅楽の演奏(釣太鼓、釣鉦鼓、三管であった。迎講には勿論、仏教楽器も用いられていたが、やはり演奏される曲目は雅楽中心であったと考えられる。

(1) 奏楽菩薩の先頭に、振鼓・鶏婁鼓と共に立つ場合は、右手に桴をもっていても、もたなくとも「一鼓」とした。

(2 )平安期の阿弥陀来迎図において振鼓が確認できたのは一例のみ。

即ち、鳳凰堂九品来迎図の内の「中品上生図」。しかも鶏婁鼓を合わせ持っているかどうかは不明であった。故に点線の○とした。

(3) 「揩鼓」から「胸上の鼓」への移行については本論三九~四〇ページに於て説明。

(4) 奏楽菩薩の先頭以外に位置し、首からかけて手打ちの場合は「腰鼓」とした。

(5)「編鐘」と解釈され得る楽器は、鳳凰堂九品来迎図「上品中生図」にある。

ただし「方響」とする説もあるので点線の○とした。

(6)「磐」は「銈」とも書く。

(7)「鈸」は「銅鈸」ともいう。「鐃」については左記の注(9)。

(8)「小鑼」は、小形の銅鑼(直径18センチメートル位)のこと。紐を付けて手に持って打つ。寺院の法要などに採用された。

(9) 「鐃」は通常、銅鑼を指す故に、「小鑼」の項のもとに置いた。なお、仏教楽器については主に清水乞編『仏具辞典』(昭和五十四年再版東京堂)に基く。

(10) 17世紀後半の例は一例のみであったので、△で記した。

(11)この図は、阿弥陀来迎図(主に高野山の例〔12世紀後半〕、雲辺寺及びフリーアの例〔14世紀前半〕)に基いて描いたもの。ただし管楽器は、実物を参考にした。

(12)『佛像圖彙』の「二十五菩薩」には菩薩名は記されているが、持物に関しては、対応する各菩薩の図像から判断しなければならない。ここでは筆者の判断により楽器名を記した。

○十一世紀後半

「鳳凰堂壁画九品来迎図」平等院 (京都)

…… 図1「上品中生図」(部分)

…… 図2「下品上生図」(部分)

○十二世紀

「阿弥陀聖衆来迎図」長谷寺(奈良)

「阿弥陀聖衆来迎図」浄厳院(滋賀)

「阿弥陀聖衆来迎図」有志八幡講十八箇院(和歌山<高野山>)

…… 図3

…… 図4(部分)

…… 図5(部分)

…… 図10(部分)

○十三世紀前半

「阿弥陀聖衆来迎図」松尾寺(奈良)

「阿弥陀聖衆来迎図」安楽寿院(京都)

…… 図6

「阿弥陀聖衆来迎図」興福院(奈良)

…… 図7

「阿弥陀聖衆来迎図」安楽律院(滋賀)

○十三世紀後半

「阿弥陀二十五菩薩来迎図」切幡寺(徳島)

「阿弥陀二十五菩薩来迎図」根津美術館(東京)

…… 図8

「阿弥陀二十五菩薩来迎図」山口新六氏蔵

「阿弥陀二十五菩薩来迎図」知恩院(京都)

「阿弥陀二十五菩薩来迎図」遍明院(岡山)

…… 図9

「当麻曼荼羅縁起 下巻 第三段 二十五菩薩の来迎」光明寺(神奈川)

○十四世紀前半

「阿弥陀聖衆来迎図」三千院(京都)

「阿弥陀聖衆来迎図」西教寺(滋賀)

「阿弥陀二十五菩薩来迎図」(扉絵)新長谷寺(岐阜)

「阿弥陀二十五菩薩来迎図」聖衆来迎寺(滋賀)

「阿弥陀三尊二十五菩薩来迎図」浄厳院(滋賀)

「阿弥陀三尊二十五菩薩来迎図」大蔵寺 (奈良)

…… 図12(部分)

「阿弥陀三尊二十五菩薩来迎図」雲辺寺(徳島)

…… 図11(部分)

…… 図13(部分)

…… 図18(部分)

「阿弥陀三尊不在二十五菩薩来迎図」禅林寺(京都)

「阿弥陀二十五菩薩来迎図」新知恩院(滋賀)

「阿弥陀三尊二十五菩薩来迎図」小童寺(兵庫)

「阿弥陀三尊二十五菩薩来迎図」蓬生寺(兵庫)

「阿弥陀二十五菩薩来迎図(中幅欠)」浄福寺(京都)

…… 図14(部分)

「阿弥陀三尊二十五菩薩来迎図」フリーア美術館(ワンントン)

…… 図15a

…… 図16(部分)

…… 図17(部分)

「阿弥陀如来の眷属二十五菩薩像」当麻寺(奈良)

…… 図19

…… 図20

…… 図21

…… 図22

○十四世紀後半

「阿弥陀三尊二十五菩薩来迎図」三千院 (京都)

…… 図24a

「阿弥陀三尊二十五菩薩来迎図」常楽寺(滋質)

「阿弥陀三尊二十五菩薩来迎図」浄厳院(滋賀)

「籍絲織聖衆来迎図」福聚寺(北九州)

…… 図25